Benutzer:Ubeier

Inhaltsverzeichnis

über mich

Jahrgang 1941, in Weißenburg seit 1971; verheiratet, zwei Söhne, drei Enkel

im Ruhestand, vorher Studienrat an der Realschule Weißenburg

bereits bearbeitete Themen

Altmühl, Brombachsee, Igelsbachsee, Hahnenkammsee, Schwäbische Rezat, J.Lidl, Fr. Liebl, Dr. Otto "Leo", E.Model, Ergänzung Dettenheim u. R. Nebel, Friedrich-Ebert-Str., J.Schieder, G.Demel, Anlauter, 5 Artikel v.H.Spitschka, Rennweg, SL WUG, Wohnstättennamen, Wülzbg.-Gedenkst., Heimatbücherverz., Bahnhofstr.

in Arbeit

Die Bedeutung Kaiser Karls IV. für Weißenburg

Allgemeines:

Karl von Luxemburg wurde 1316 in Prag geboren, zwischen 1323 und 1329 in Paris erzogen und hat in Bologna studiert. Er war erfahren und bewährt in den politischen Affären Italiens, Böhmens und Mährens. 1346 wählten die geistlichen Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier sowie die weltlichen Kurfürsten von Böhmen und Sachsen(-Wittenberg) Karl gegen den amtierenden Kaiser Ludwig IV. (den Baiern aus dem Hause Wittelsbach) zum neuen römisch-deutschen König, der in Bonn gekrönt wurde, 1347 in Prag zum König von Böhmen und 1355 in Rom zum Kaiser gekrönt.

Er wirkte als Staatsmann und Mäzen in Mitteleuropa mit kluger Friedenspolitik, zielbewussten Finanzaktionen und umsichtiger Förderung wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und künstlerischer Aktivitäten (1348 Gründung der Universität Prag als erster Reichsuniversität) trotz ungünstiger äußerer Bedingungen, w. z. B. der Pest von 1348 und der Kirchenspaltung. Karl starb 1378 in Prag.

Karls weitsichtige Städtepolitik hatte auch für Weißenburg nachhaltige Einflüsse:

1347 (nach der Wahl zum König): Bestätigung aller Rechte und der Waldschenkung von Kaiser Ludwig dem Baiern von 1338 (etwa 1.670 ha Wald) – Karl war immerhin der Gegenkönig von Ludwig! – Ziel ist die Stärkung der Wirtschaft der Stadt, denn die Besteuerung erfolgt nach der Fläche, d. h. ein großer Wald bedeutet auch hohe Steuereinnahmen.

1350: Schenkung weiterer Waldgebiete, nämlich der Waldabteilungen Segel und Laubenbuch mit zusammen etwa 100 ha für das Holzrecht, nicht das Jagdrecht.

1355: Verbot der Verpfändung und freie Wahl des Amtmanns[1] Karl hatte Weißenburg selbst noch 1347 verpfändet im Zusammenhang mit seiner Wahl zum Gegenkönig von Ludwig dem Baiern (1346). Tatsächlich war die Stadt zehnmal verpfändet, zumindest das Schultheißenamt.[2]

1360: Schenkung von 4.000 Gulden, damit sich Weißenburg und Windsheim aus der Pfandschaft lösen können, was die beiden Städte weitgehend aus eigener Anstrengung 1360 schaffen. Karl IV. befreit sie daraufhin für 20 Jahre von der gewöhnlichen Reichssteuer.[3] (Karl hatte beide Städte für insgesamt 28.000 Gulden verpfändet.)

1372: Erlaubnis zur Ummauerung der südlichen Vorstadt, d. h. des Gebietes südlich des Spitaltores bis zum Schießgraben und Seeweiher. Die Ummauerung beginnt 1376. Zur Finanzierung darf ab 1372 ein Ungelt erhoben werden, das ist eine Getränkesteuer: Für jeden Eimer (= 64 Liter) Weines, Bieres oder eines anderen Getränkes, das in der Stadt verkauft wird, muss eine Steuer von vier Maß bezahlt werden. [4] Der Ansatz der Stadterweiterung ist noch heute gut durch den Knick an der Seeweihermauer nördlich des Seeweihers beim Durchlass zu erkennen, wie das nebenstehende Bild zeigt.Datei:RIMG2272.JPG

Damit einher ging das Verbot des Pfahlbürgertums (in der „Goldenen Bulle“ von 1356), d. h. Bürger – nicht etwa abhängige Bauern – , die außerhalb befestigter Städte wohnten und deren Dörfer oder Siedlungen nur mit Pfählen umgeben waren, konnten bislang das Bürgerrecht einer Stadt haben. Sie entzogen sich damit häufig den Untertanenpflichten des Landesherrn und konnten somit militärisch und steuerlich von diesem nicht erfasst werden.

6. Verbot von Städtebündnissen: Karl IV. wollte keine Gegenmacht zur Königsmacht.

1374: Das Kloster Wülzburg solle für alle Zeiten der Reichspflege Weißenburg einverleibt bleiben und nie davon getrennt werden.[5]

1377: „Weißenburger Einung“ Die zunftmäßig organisierten Handwerker erhalten mehr Rechte. Der 26-köpfige Äußere Rat überwacht nunmehr den 13-köpfigen Inneren Rat, der weitgehend aus Patriziern besteht, bei Finanzfragen und allen bedeutenden Fällen der Strafrechtspflege und besetzt städtische Ämter.[6]

9. Kein Einwand gegen die Abwerbung von Untertanen durch den Deutschen Orden. Zur Zeit Karls IV. werden unter dem Deutschordenshochmeister Winrich von Kniprode (1351-1382) Siedler aus dem Weißenburger Raum angeworben, die im Ordensland bei Rastenburg in Ostpreußen das Dorf Weißenburg gründen.[7]

Fußnoten

- ↑ Urkunde, ausgestellt zum Krönungstag in Rom, Ostern, 5. April 1355. Hier bestätigt der nunmehrige Kaiser der Stadt Weißenburg ihre alten Rechte. Die Steuer wird festgelegt. Zum Amtmann soll der Bürgerschaft nur ein Adeliger gesetzt werden „nach yrer bete und vorderunge“, d. h. nach ihrer Bitte und Vorstellung.

- ↑ nach Ute Jäger, Vortrag am 23.11.1995, VHS Weißenburg

- ↑ Gustav Mödl, villa nostra XI, S. 102 und: ders.: „Weißenburg und Karl IV., Stadtrecht, Stadtwald, Süd-Vorstadt – Ausstellung“, Sammlung von Urkunden in Abschriften (in Maschinenschrift), Weißenburg 1978

- ↑ Dies geschah übrigens auch in Budweis in Südböhmen, dort mit dem Ziel, Straßen und Markteinrichtungen zu verbessern. Die Urkunde erlaubt dem Rat, die Steuer auch wieder abzuschaffen. Am Ende der Reichsstadtzeit konnten alle Bürgermeister, Ratsherren und städtischen Bediensteten einschl. Pfarrern und Lehrern aus dem Ertrag des Ungeltes besoldet werden. (nach Mödl, villa nostra XI, S. 102) Streit war vorprogrammiert, weil z. B. der „Brandenburger Hof“ vor der Stadt zur Wülzburg gehörte. – Heute ist die Getränkesteuer abgeschafft.

- ↑ Otto Rieder: Geschichte der ehem. Reichsstadt und Reichspflege Weißenburg a. Nordgau, Wßbg. 2002 u. 2004, S. 759

- ↑ Karl entscheidet sehr pragmatisch. In Nürnberg bevorzugte er z. B. die Patrizier, dort gab es keine Zünfte. – Karls Sohn, Kaiser Sigismund, gibt Mitte des 15. Jahrhunderts Weißenburg die volle Rechtsgewalt.

- ↑ Es liegt im südlichen Teil Ostpreußens und heißt auf polnisch Wyszembork.

Das Landschaftsbild der Großen Kreisstadt Weißenburg in Bayern

Gemeindegliederung

Das Gebiet der heutigen Stadt Weißenburg umfasst die Stadt selbst einschließlich der Hohenmühle, den Häusern am Wülzburger Hang (auch Glaserhaus genannt), dem Schleifer am Berg und den Sommerkellern sowie folgende elf Ortsteile: Dettenheim mit Mark- und Stadelhof, Emetzheim, Haardt, Hagenbuch, Holzingen, Kattenhochstatt, Oberhochstatt mit den Gemeindeteilen Gänswirtshaus, Kehl, Kreuz(-wirtshaus), Niederhofen und Ziegelhütte, ferner die Ortsteile Rothenstein mit Laubenthal, Suffersheim mit Potschmühle und Hammermühle, Weimersheim mit Hattenhof und Schmalwiesen und Wülzburg. Das Stadtgebiet hat eine Gesamtfläche von 97,55 km2. Davon sind etwa 9% bebaut, 56% landwirtschaftlich und 35% forstwirtschaftlich genutzt.

Geographische Lage

11° östliche Länge (der Längengrad verläuft durch Weiboldshausen, am Bismarckturm, dem Glaserhaus und östlich des Araunerkellers vorbei) und 49° nördliche Breite (Markhof, Stadelhof); die beiden Linien schneiden sich bei der ehem. Hohen Tanne im Stadtwald nordöstlich von Haardt. Das Gotische Rathaus liegt auf 10°58'21"O und 49°1'50"N.

Die äußere Prägung erhält das Stadtgebiet durch die Lage am Rande der Fränkischen Alb.

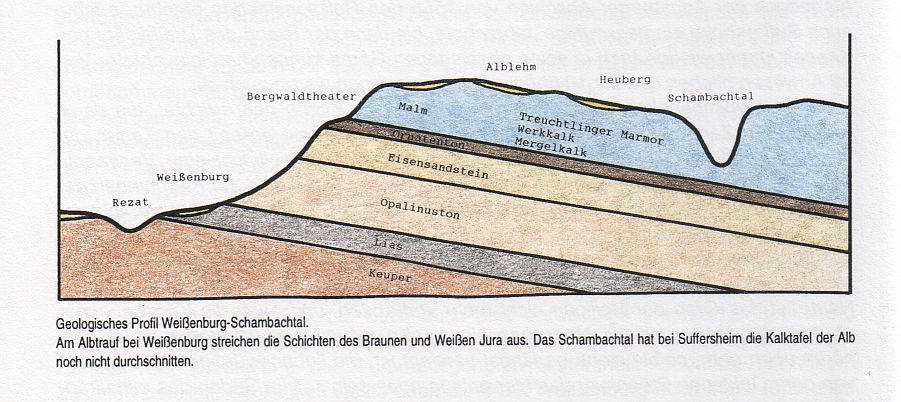

Profil: Die Kernstadt liegt 422 m hoch (St.-Andreas-Kirche). Westlich fließt die Schwäbische Rezat an der Stadt vorbei. Sie entspringt oberhalb von Dettenheim. Nach Westen zu finden wir offenes Hügelland. Im Osten stehen wir vor dem Steilabfall der Fränkischen Alb mit ihren Schichtstufen, sodass das Stadtgebiet zweigeteilt ist. Der Fränkische Jura steigt von Südosten langsam an und erreicht am Limes bei Oberhochstatt bzw. Beim Siebenkreuz in Rothenstein und bei Suffersheim die Gemarkung der Stadt. Bedingt durch den allmählichen Anstieg um ein bis zwei Winkelgrad finden sich dann auch hier die höchsten Erhebungen mit dem Laubbichel, auch Laubbühl genannt, (635 m) und der Wülzburg (630 m) kurz vor dem charakteristischen Steilabfall zur Rezatfurche.

Dieses Profil ist durch die Geologie bedingt.

Die jüngste bei uns anstehende Gesteinsschicht ist die Weißjuraschicht Malm Delta. Diese aus versteinertem Schwammrasen gebildeten Kalke sind vor etwa 140 Millionen Jahren im Jurameer entstanden. Sie werden in den Steinbrüchen am Steinberg im Weißenburger Wald abgebaut. Die größten Teile der zum Stadtgebiet gehörenden Fränkischen Alb sind jedoch entweder der Schicht Malm Alpha zuzurechnen, oder sie sind – wie die größten Teile des Weißenburger Stadtwaldes – mit Alblehm überdeckt.

Die jüngste bei uns anstehende Gesteinsschicht ist die Weißjuraschicht Malm Delta. Diese aus versteinertem Schwammrasen gebildeten Kalke sind vor etwa 140 Millionen Jahren im Jurameer entstanden. Sie werden in den Steinbrüchen am Steinberg im Weißenburger Wald abgebaut. Die größten Teile der zum Stadtgebiet gehörenden Fränkischen Alb sind jedoch entweder der Schicht Malm Alpha zuzurechnen, oder sie sind – wie die größten Teile des Weißenburger Stadtwaldes – mit Alblehm überdeckt.

Unter dieser Weißjuraschicht liegt zunächst die wichtige Ornatentonschicht, die als kleine Verflachung zu erkennen ist. Sie bildet den oberen Quellhorizont. Hier entspringen nicht nur zahlreiche Quellen entlang dem gesamten Albrand, z. B. der Rohrbach oder die Steinriegelquelle, sondern das ist gleichzeitig der alte Siedlungshorizont gewesen: Erst ab hier gibt es Wasser, deshalb begannen auch erst hier die Dauersiedlungen, z. B. das untere Dorf Oberhochstatt, Kehl, Suffersheim oder der Stadelhof. Die darunter liegenden Braunjuraschichten (= Dogger) mit ihrem Brauneisenstein verwittern leicht und werden daher landwirtschaftlich genutzt. Außerdem befinden sich in dieser geologischen Formation zahlreiche Bierkeller, während die Steilstufe des Weißjura als Laubwaldkranz die Albhochfläche umgibt. Der untere Quellhorizont über dem Opalinuston im Braunjuragebiet ist durch zahlreiche kleine Quellen, Bächlein und Sumpfgebiete mit Schilf u. ä. am gesamten Albabhang im Untersuchungsraum festzustellen. Dieses Vernässungsgebiet ist durch zahlreiche Flurnamen belegt. Der Trommetsheimer Berg (511 m) und der Flüglinger Berg (541 m) als westliche Punkte im Stadtgebiet gehören ebenfalls geologisch dem Braunjura an. Als Zeugenberge beweisen sie, dass die Fränkische Alb früher viel weiter nach Westen reichte.

Vor 60 Millionen Jahren floss nämlich der Urmain von Norden kommend durch unsere Gegend und schuf einen wesentlichen Teil des heutigen Reliefs (u. a. die Talwasserscheide bei Graben). Durch verschiedene Hebungen, den Meteoriteneinschlag ins Ries (vor etwa 15 Mill. Jahren) und erneute Hebungen der Alb kam es vor etwa 600 000 bis 1 Million Jahren zur Flussumkehr.

Die letzte Reliefausprägung erhielt unser Gebiet aber erst durch die Eiszeiten. Es war zwar nicht vergletschert, aber durch das kalte Klima war kaum Pflanzenwuchs möglich. So konnten sich selbst kleine Bäche, w. z. B. der Rohrbach oder die Schambach, tiefe Täler eingraben, die zum Teil als Trockentäler, w. z. B. das obere Laubental, die Albhochfläche durchschneiden. Aber auch Schotter und Sande wurden abgelagert (= diluviale Sedimente). Sie bilden den heutigen Untergrund im Kernstadtbereich und in der Gegend westlich der Rezat.

So hängen auch Geologie und Bodengüte eng zusammen. Ein Blick auf die Felder im westlichen Stadtgebiet offenbart auch dem Laien, dass hier bessere Böden zu finden sind als in Haardt, Heuberg oder am Rohrberg. Aber die Zusammenhänge sind doch auch wieder recht kompliziert. Rothenstein z. B. hat als junge Siedlung (Gründung nach 1766) bessere Böden als das wesentlich ältere Haardt. Die ergiebigsten Böden (Lösslehm und lehmige Sande) finden wir in den Gemarkungen Dettenheim und Emetzheim.

Die reliefbedingte Zweiteilung des Stadtgebietes offenbart sich auch im Klima. Auf der Fränkischen Alb ist es nicht nur um durchschnittlich ein bis zwei Grad kälter als in den westlichen Ortsteilen, sondern auch windiger und regenreicher (jährliche durchschnittliche Niederschlagsmenge in Weißenburg 677 mm, auf der Wülzburg 780 mm). Dort fällt auch mehr Schnee, der deutlich länger liegen bleibt. Der Frühling beginnt um 4 - 15 Tage später als im Albvorland und damit auch die Feldbestellung.

So ist es nicht verwunderlich, dass die günstigeren klimatischen Bedingungen und die bessere Bodengüte Auswirkungen auf die Besiedlung hatten. Das Albvorland ist seit der Altsteinzeit besiedelt. Auch nach der Völkerwanderungszeit war das Altsiedelland bevorzugt. So stammen z. B. die Ortsnamen mit den Grundworten -heim, -hofen und -statt aus der frühen Besiedlung im 6./7. Jahrhundert. Andererseits ist z. B. Haardt ein typischer Rodungsname des späteren Landesausbaus.

Das Alter der Besiedlung prägt aber auch die Dorfform und die Flureinteilung. So herrscht im Altsiedelland das Haufendorf mit seinem unregelmäßigen Grundriss vor (z. B. Emetzheim, Weimersheim). Suffersheim als Bachzeilendorf stellt eine Sonderform dar. Das ursprünglich ältere, aber später umgebaute Dettenheim zeigt die ab dem Hochmittelalter vorherrschende Form des Straßendorfes, wie sie uns auch in Heuberg – als Straßenangerdorf – begegnet.

Das überlieferte Bauernhaus im Altsiedelland ist das fränkische oder mitteldeutsche Gehöft als Dreiseitanlage, bei der Wohnstallhaus, Scheune und Korbhaus (= Altsitzerhaus) getrennt sind. Kleinere Anwesen bestanden nur aus einem Gebäude. Auch auf der Alb herrscht das fränkische Gehöft vor, jedoch unterscheidet sich die Hausform wesentlich. Bedingt durch das natürliche Baumaterial, wurden z. B. in Suffersheim, Dettenheim oder im oberen Dorf Oberhochstatt die Häuser aus Kalkbruchsteinen gemauert und die flachen Dächer mit Legschieferplatten gedeckt. Im unteren Dorf von Oberhochstatt jedoch oder in Holzingen, Kattenhochstatt usw. finden wir oft steile Dächer, die früher meist mit Stroh gedeckt waren und nur gelegentlich mit Ziegeln, heute ausnahmslos mit Ziegeln. Die meisten Legschieferdächer sind mittlerweile verschwunden. Die Scheunen wurden in der Regel bis ins 20. Jahrhundert in Fachwerkbauweise erstellt. Der Modernisierungseifer ab etwa 1950, die Hofaufgabe oder -aufstockung andererseits haben das dörfliche Erscheinungsbild nachhaltig verändert – meist nivelliert. Erst in jüngster Zeit ist ein behutsameres Vorgehen mit alter Baumasse zu erkennen und eine Rückbesinnung auf überlieferte Formen.

Vielfältig sind die Flurformen im heutigen Stadtgebiet: Bis zur Flurbereinigung, die in allen Ortsteilen nach dem 2. Weltkrieg durchgeführt wurde, waren sie oft noch in mittelalterlicher Ursprünglichkeit zu erkennen, wobei die Zersplitterung durch die Realteilung hinzukam. Dabei wurde der Besitz an alle erbberechtigten Kinder gleichmäßig aufgeteilt, so dass oft nur mehr "Handtuchstreifen" von einem Feld übrig blieben. Der westliche Teil des Rohrberges zeigt im Stadtgebiet noch dieses Bild.

Seit der Flurbereinigung sind die ursprünglichen Formen nicht mehr so leicht zu erkennen. Trotzdem finden wir zwei typische Formen vor: die Blockgemengeflur mit Streifengewannen und die Plangewannflur.

Im Altsiedelland wurde die Flur gemeinschaftlich in Blöcken gerodet bzw. angelegt, sodass meist nicht geschlossener Besitz, sondern Gemengelage entstand (= Blockgemengeflur). Mit dem Anwachsen der Dörfer wurde auch mehr von der Viehhaltung, die Blöcke bevorzugte, zum Getreideanbau übergegangen. Dieser schätzte aber die Streifenflur, damit mit dem Pflug nicht so oft gewendet werden musste. So fanden wir in den Dörfern des Albvorlandes mehr oder weniger viele Streifengewanne – meist am Gemarkungsrand.

Für die Plangewannflur ist Heuberg geradezu ein klassisches Beispiel. Sie entstand im 13. Jahrhundert. Hier wurden drei Gewanne für die Dreifelderwirtschaft angelegt. Auf dem einen baute man Wintergetreide an, am zweiten Sommergetreide und das dritte diente als Brachland zur Viehweide, ehe durch die verbesserte Dreifelderwirtschaft auf der Brache Hackfrüchte gebaut wurden. Im nächsten Jahr verschob sich der Zyklus. Es herrschte Flurzwang, d. h. jeder Bauer war gezwungen, sich in dem entsprechenden Gewann auch an die vorgeschriebene Fruchtfolge (also z. B. Wintergetreide) zu halten. Viele Felder hatten nämlich keinen eigenen Zufahrtsweg und konnten nur durch Überqueren eines davor gelegenen Feldes erreicht werden. Nur durch diesen Zwang, der bis zur Flurbereinigung galt, konnte Flurschaden oder Ernteausfall durch unterschiedliche Feldbestellung verhindert werden.

So ist das heutige Landschaftsbild Ausdruck des Zusammenspiels von Natur-, Wirtschafts- und Kulturfaktoren in ihrer Systemhaftigkeit und trotzdem großartigen Vielfalt.

Quellen:

Beier, Ulf: Weißenburger Flurnamenbuch. Vom Galgenberg ins Himmelreich, Weißenburg 1995, S. 17 ff

König, Walter u. Gagsteiger,Hans: Oberhochstatt - Niederhofen Kehl 899 - 1999. Weißenburger Heimatbücher, Band 6, Weißenburg 1999, S. 11 ff

König Walter: Die Geologie des Schambachtales in: Suffersheim. Von Suberesheim zum Ortsteil von Weißenburg in Bay., Weißenburger Heimatbücher, Band 5, Weißenburg 1996, S. 14 f

Scherzer, Conrad: Franken. Land – Volk – Geschichte und Wirtschaft, Nürnberg 1956