Benutzer:Ubeier

Inhaltsverzeichnis

über mich

Jahrgang 1941, in Weißenburg seit 1971; verheiratet, zwei Söhne, vier Enkel

im Ruhestand, vorher Studienrat an der Realschule Weißenburg

bereits bearbeitete Themen

Altmühl, Brombachsee, Igelsbachsee, Hahnenkammsee, Schwäbische Rezat, J.Lidl, Fr. Liebl, Dr. Otto "Leo", Fleppa, E.Model, Ergänzung Dettenheim u. R. Nebel, Friedrich-Ebert-Str., J.Schieder, G.Demel, Anlauter, 5 Artikel v.H. Spitschka, Rennweg, SL WUG, Wohnstättennamen, Wülzbg.-Gedenkst., Heimatbücherverz., Bahnhofstr., Karl IV., Landschaftsbild, 4 Artikel Mundart (Mertens), 3 Artikel über die Schambach, HNavratil, StHedwigMB, Erzgeb.stub. GUN, OBSchwirzer, Hist. Stammtisch (40), Exulantennamen, WUG-SEB, OStiepak, RainMesserer, Bombard. Wßbg., 5 Zeitzeugenberichte (50), Papp.Ehrenbg., Ergänzg. Wßbg.Bgm., AlBinkert, JohMertens, TreuchtlMöhrenb., EBW, StrN m. Bez. zu Vertreibg., Schulzentrum, Stichvillapark, E.-Schulhoff-Str. (60), Einwohnerzahlen aktualisiert ab 1960, Patensch., 2x RSWUG, AHochmuth, MWenz, Wßbg. FlN 1-4 (70), RJoppien, JZörkler, Gesch. Bez. WUG-Sudeten, 3x Europ. Hauptwasserscheide, 3 x Name Wßbg. eur. Vgl., MRaab (80), JMang, FEigler, WBlendinger, Namensvett. Bergen, Ellingen, 2 Nennsl. Kirchen, Treuchtlg.-Mahnm., Wehrkirch., JosReinfuss (90), Stadtmauer 19.Jh., Stadtm. 1950-2014, HSturm, HMeier, WLangenf., FrSchäfer, Neudf., Stadtweiher, BBuff, Muhr-St. Walbg. (100), Stadelh., -Namensv., Markh., Seeweiherm.

Die Seeweihermauer ist die Gasse innerhalb der Weißenburger Altstadt von der Obertorstraße (Burgapotheke) im Norden bis zum sog. "Knebberlesbuck", der Südausfahrt der Oberen Stadtmühlgasse aus der Altstadt. Sie hat ihren Namen nach dem östlich und südlich der Stadmauer liegenden Seeweiher. Zwar ist der Straßenname erst 1921 amtlich festgelegt worden, wohl aber Jahrhunderte alt.

Die Stadtmauer ist bis Hausnummer 13 Teil der ersten Stadtumwallung, wie an dem deutlichen Knick in der äußeren Stadtmauer zu erkennen ist. Von dort bis zum "Knebberlesbuck" ist sie Teil der Stadterweiterung nach 1376. [1]

Fußnoten

- ↑ Näheres zu den Gebäuden in dieser Gasse bei BEIER, Ulf: Von der Höll- zu Paradeisgasse, Straßen- und Wohnstättennamen in Weißenburg, Weißenburger Heimatbücher Band 2, 2. Auflage Weißenburg 2000, S. 124

Weißenburg, Spitalkirche zum Heiligen Geist

Das Weißenburger Bürgerspital zum Heiligen Geist wurde vermutlich 1447 gestiftet[1] zur Betreuung der Armen und Kranken. Das erste kirchliche Spital im ehemaligen Augustinerinnenkloster, dem sog. Klösterlein in der heutigen Friedrich-Ebert-Straße, war von Kaiser Ludwig dem Baiern an das Kloster Wülzburg übergeben worden, wurde aber im Städtekrieg 1451 niedergebrannt.[2]

Die Spitalkirche und das Spital wurden um die Mitte des 15. Jahrhunderts auf dem zugeschütteten ersten Stadtgraben errichtet. Der gotische Chor konnte erst 1493 abgeschlossen werden. [3] Dieser Ostchor ist schmäler als das Kirchenschiff und leicht nach Süden verschwenkt. Kurz vor der Reformation sind die Fresken an der nördlichen Chornordwand entstanden. Sie zeigen zum einen die 14 Nothelfer und zum anderen die „Marter der 10 000 Ritter am Berg Ararat mit dem Martyrium des Hl. Achatius“. Allerdings sind beide Fresken in keinem guten Zustand mehr.

Das Langhaus ist einschiffig und an seiner Südseite finden wir 32 Einzelszenen aus einem Zyklus einer sog. Armenbibel, einer „Biblia pauperum“ von 1480. Hier konnte man den des Lesens und Schreibens unkundigen Leuten wichtige Ereignisse aus dem Leben Jesu verdeutlichen. Das Kircheninnere wurde 1729 von Gabriel de Gabrieli barockisiert. Das Kirchenschiff erhielt ein muldenförmiges Gewölbe und wurde mit dem für diese Zeit typischen Laub- und Bandelwerk verziert. Die Flachdecke im Chor und das Gewölbe im Langhaus erhielten ihre heutige Ausmalung durch den Eichstätter Hofmaler Joseph Dietrich (1729).

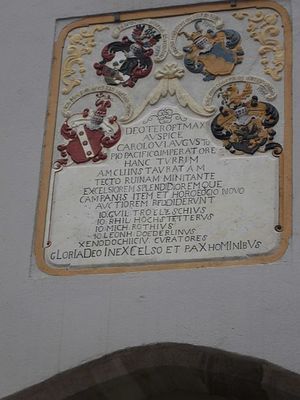

Der Spitalturm war bis 1376 der südliche Ausgang aus der Altstadt, ehe danach die südliche Vorstadt ummauert wurde. Der ursprünglich zweigeschossige Turm mit einem Zeltdach dürfte erst im 13. Jahrhundert errichtet worden sein. Das Kirchenschiff ist an den alten südlichen Stadtturm angebaut, der als Kirchturm dient und von dem Eichstätter Hofbaumeister Gabrieli 1729 erhöht und barockisiert wurde. Er zeigt auf der Südseite das Wappen der Reichsstadt Weißenburg und auf der Nordseite die Wappen der vier damaligen Spitalpfleger Tröltzsch, Hochstätter, Roth und Döderlein. Das Chronogramm [4] im Text der untersten Zeile GLORIA DEO IN EXCELSO ET PAX HOMINIBUS ergibt die Jahreszahl der Fertigstellung 1729. Der Text aus dem Lukasevangelium wird im Deutschen im Allgemeinen mit den Worten "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen" wiedergegeben.

Die Spitalkirche war mit dem sog. Alten Spital verbunden, das durch ein „Neues Spital“ auf der Ostseite erweitert wurde und 1822/24 durch einen Neubau als Töchterschule ersetzt wurde. Seit 1936 ist dies das heutige Hauptgebäude der Sparkasse (Friedr.-Ebert-Str. 11). Gegenüber des Spitalturmes liegt das sog. Kleine Spital (Hausnr. 10). An dieses schloss sich der landwirtschaftliche Hof des Spitals an (heute Kaufhaus Steingass bis zum CVJM-Heim). [5] Das Spital war durch mehrere Schenkungs- und Stiftungsurkunden ein Wirtschaftsbetrieb, der reiche und arme Pfründner aufnahm. Die Hospitalstiftung besteht als typisch reichsstädtische Gründung heute noch. Sie wird von der Stadt verwaltet, zu deren Besitz auch die Spitalkirche zählt. Die Spitalkirche wurde von 1995 bis 2003 aufwändig renoviert und saniert.

Heilig-Geist-Spitäler und Kirchen in Mitteleuropa

Sie finden sich in weiten Teilen Europas und waren Vorläufer der bürgerlich-städtischen Alten- und Pflegeheime und Hospitäler für Kranke. [6] Zunächst waren es seit 1099 die Johanniter und seit 1191 der Deutsche Orden, die sich vornehmlich der Pflege von Kranken und Verwundeten (vor allem bei den Kreuzzügen) widmeten. Der bürgerliche Spitalorden zum Heiligen Geist wurde 1198 in Montpellier (Südfrankreich) gegründet. Vorbild war der gleichnamige Orden in Rom.

Im deutschen Kulturraum sind seit dem 12. Jahrhundert Heilig-Geist-Spitäler entstanden und bestehen zum Teil heute noch. Wie die großen Hallen dieser Einrichtungen zeigen, standen Gemeinschaftssinn und Fürsorge im Vordergrund, nicht Heilung – die liegt in Gottes Hand, weshalb Spital und Kirche eng miteinander verbunden waren.

Eine kleine Auswahl an Orten mit Heilig-Geist-Kirchen bzw. -Spitälern mögen einen Eindruck von der großen Zahl dieser Einrichtungen und Gebäude bis auf den heutigen Tag vermitteln:

Im Umkreis von 80 km Luftlinie um Weißenburg liegen z. B. (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Allersberg Das alte Spital wurde 1336-1338 errichtet, ab 1339 Altenheimstiftung, heute in der Kellerstraße. Das alte Gebäude wurde 1975-1977 grundlegend saniert sowie als Kolpinghaus und katholisches Pfarrzentrum umgebaut. Die baufällige Spitalkirche wurde 1708-1710 durch die heutige Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt ersetzt.

Augsburg

Das Spital geht auf eine Gründung des Bischofs Ulrich von Augsburg (923-973) zurück. Es ist seit 1150 unter dem Namen Heilig-Geist-Spital bezeugt. In diesem befindet sich auch die Heilig-Geist-Kapelle. Das heutige Gebäude des Heilig-Geist-Spitals stammt von Elias Holl (1625-31) und beherbergt u. a. die Augsburger Puppenkiste.

Bad Windsheim

Das Heilig-Geist-Spital ist eine Stiftung des Windsheimer Bürgers Konrad Förster von 1318, es wurde 1416-21 erbaut und beherbergt seit 2006 das Museum „Kirche in Franken“.

Dillingen/Donau

Die Hospitalkirche zum Heiligen Geist ist wie das Franziskanerinnenkloster eine Gründung Graf Hartmanns IV. von Dillingen und besteht seit 1257. Die grundlegende Sanierung und Modernisierung des Alten- und Pflegeheimes wurde 1995, die Innenrenovierung der Kirche 1999 abgeschlossen.

Dinkelsbühl

Das erste Spital stammte aus dem 13. Jahrhundert, die heutige Kirche zum Heiligen Geist um 1380 mit Erweiterung von 1567. Die profanen Bauten des Heilig-Geist-Spitals sind aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Dort ist heute u. a. ein Münzmuseum zu finden.

Eichstätt

Nach Vorgängereinrichtungen, die untergingen, entstand um 1254 durch eine Stiftung von Graf Gebhard VI. (1245-1275) von Hirschberg und seiner Gemahlin Sophie († 1289) das Heilig-Geist-Spital an der Altmühlbrücke. 1452 wurden die Spitalgebäude und die Kirche durch einen Neubau ersetzt, der 1633 durch die Schweden zerstört wurde, 1660 wurde die Kirche im Barockstil neu gebaut. Auch danach waren viele Neu- und Umbauten bis in die Gegenwart nötig. Das Heilig-Geist-Spital ist bis heute ein Altenheim.

Gunzenhausen

Die Spitalkirche in der Spitalgasse 8 ist eine Stiftung Burkards von Seckendorff von 1352. 1761 erfolgte der heutige Bau im spätbarocken Stil. Im Inneren befindet sich das Hochgrab des Stifters, der 1365 starb.

Ingolstadt

Das Heilig-Geist- oder Bürgerspital genannte Gebäude in der Fechtgasse in der Altstadt wurde 1319 durch Ludwig den Baiern gegründet, oft umgebaut, erweitert und modernisiert. Es ist bis heute ein Altenheim.

Neuburg/Donau

Das Heilig-Geist-Spital ist bereits zu Beginn des 14. Jahrhunderts nachgewiesen. Neubau der Spitalkapelle beim Bürgerspital von 1522 als barocke Pfarrkirche 1723/26 durch den Neuburger Hofbaumeister Johann Puchtler, Deckenbilder von Matthias Zink. Es gibt heute noch die „Untere Pfarrei Heilig Geist“. (schönes Bild im Internet)

Nördlingen

Die Gründung des Spitals zum Heiligen Geist geht auf eine Schenkung von 1233 zurück. Die ursprünglichen Gebäude wurden im 15. und 16. Jahrhundert durch die heutigen ersetzt. Sie waren bis ins 20. Jahrhundert das Krankenhaus der Stadt, heute Stadtmuseum. Mittelstück des Gebäudekomplexes ist die Spitalkirche.

Nürnberg

[[Datei:|miniatur|Heilig-Geist-Spital in Nürnberg um 1730]]

Das Heilig-Geist-Spital war die größte städtische Einrichtung zur Versorgung von Kranken und Alten in der Reichsstadt und Aufbewahrungsstätte der Reichskleinodien von 1424 bis 1796. Es wurde von Konrad Groß, dem damals reichsten Nürnberger Bürger gestiftet und von 1332 bis 1339 zusammen mit einer Kirche errichtet. Der Sage nach wurden das Heilig-Geist-Spital und seine Bewohner um 1340 Zielscheibe eines bösen Scherzes von Till Eulenspiegel.

Pappenheim

1372 stifteten Heinrich von Pappenheim und seine Gemahlin das Kloster der Augustiner-Eremiten anstelle einer bereits etwa 100 Jahre vorher bestehenden Kapelle zum Hl. Geist.[7]. Die Klosterkirche „Heiliger Geist“ stammt aus dem späten 14. Jahrhundert. Sie dient seit 1700 ausschließlich als Gruftkirche der Marschälle von Pappenheim. Seit Anfang der 1990er Jahre finden in der Klosterkirche nach der Restaurierung Gottesdienste und kirchenmusikalische Veranstaltungen beider Konfessionen statt.

Rain am Lech

Erstnennung eines Spitalhauses 1468; 1471 Errichtung der ersten gotischen Kirche. Zerstäörung im 30-jährigen Krieg, später wieder aufgebaut, bis in die 1930er Jahre als Altersheim genutzt. Anschließend wurde es zu günstigem Mietpreis an Bürger vermietet. Seit dem Umbau 1995 wird es und für ein Gesundheits- und Therapiezentrum genutzt und hat z.T. behindertengerechte Wohnungen

Rothenburg ob der Tauber

Grundsteinlegung 1281, Zentrum der mittelalterlichen Kranken- und Armenpflege durch die Heilig-Geist-Bruderschaft, 1355 wird das Spital zu einer rein städtischen Institution, 1541 wird die Reformation eingeführt, bis heute evang. Kirche.

Heilig-Geist-Kirchen bzw. Spitäler sind bzw. waren in Bayern z. B. auch in: Aichach (gegr. 1354, heute noch Altenheim), Burghausen a. d. Salzach (Heilig-Geist-Spitalstiftung noch heute Altenheim), Freising (gegr. 1374, heute noch Altenheim), Füssen i. Allgäu (Spitalkirche aus dem 18. Jh. anstelle der gotischen niedergebrannten Kirche), Iphofen /Ufr. (gotische Hl.-Geist-Kirche), Kaufbeuren (gegr. 1249, noch heute Altenheim), Landsberg a. Lech (gegr. 1349, noch heute Altenheim), Landshut (Erstnennung 1209), Lindau (gegr. 13. Jh.), Memmingen (gegr. frühes 13. Jh.), Mühldorf a. Inn (seit 15. Jh. Altenheim), München (Erstnennung 1250), Passau (gegr. 1345, Kirche profaniert), Schongau (Heiliggeist-Spitalkirche von 1725, heute noch Altenheim), Schweinfurt (gegr. 1338), Würzburg (Bürgerspital, gegr. 1319) u.v.a.

Kleine Auswahl von Orten mit Heilig-Geist-Kirchen bzw. Spitälern (jeweils drei Beispiele):

Das nördlichste Hospital zum Heiligen Geist im (ehem.) deutschen Kulturraum liegt in Reval /Talinn in Estland.

Nordwestdeutschland: Hamburg (gegr. 1227, heute noch Altenheim in modernen Gebäuden), Hannover (gegr. 1256, heute modernes Wohnstift), Lübeck (erbaut 1286, eine der ältesten bestehenden Sozialeinrichtungen der Welt; nach der Reformation in ein weltliches Altenheim umgewandelt und besteht heute noch; altes Gebäude ist Museum);

in Mecklenburg, Berlin und Brandenburg: Berlin (Spital seit 1272, Kapelle seit 1300 – heute Festsaal der Humboldt-Universität), Gartz/Uckermark (Spittel erbaut im 13. Jh., heute Kultursaal), Wismar (gegr. Mitte 13. Jh.);

nordöstlich der Oder: Danzig (Spital bis 1857 in der Altstadt), Kolberg (Pommern), Stettin (als Filiale der Jakobikirche) ;

in Ostpreußen: Elbing (gegr. 1242), Frauenburg (gegr. im Spätmittelalter, heute Museum), Königsberg (errichtet 1302);

in Schlesien: z. B. in Breslau (gegr. 1214), Bunzlau (gegr. nach 1232), Löwenberg (ab 1322 nachweisbar);

im Rheinland, der Pfalz und Hessen: Aachen (heute modernes Altenheim), Mainz (erbaut 1236, heute Gaststätte), Wetzlar/Hessen (Erstnennung 1262);

in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen: Lutherstadt Eisleben (Erstnennung 1373, noch heute Altenheim), Erfurt (erbaut 1389), Löbau /Sachsen (Spitalkirche 1458 erbaut)), Quedlinburg (Erstnennung 1233);

Böhmen in und Mähren: Eger (gegr. 1270, betreut von den Kreuzrittern mit dem roten Stern bis 1945), Brünn (gegr. 1238), Prag (Kirche Mitte des 14. Jh.s erbaut);

in Baden und Württemberg: Bad Mergentheim (gegr. 1207), Heidelberg (gegr. vor 1298, Hl.-Geist-Kirche heute Hauptkirche), Schwäb. Hall (gegr. 1228, 1319 Umwandlung in ein Bürgerspital);

in Luxemburg und dem Elsass: Luxemburg (Heiliggeist-Kloster, 1234 gegründet, Heiliggeist-Felsen mit militärischen Anlagen von 1687), Colmar (Erstnennung 1255), Straßburg (Heiliggeistkirche, gegr.1337 Spital mit Kirche);

in Österreich: Braunau am Inn (gegr. 1417) , Graz (1498 als Bürgerspital, noch heute Kirche), Innsbruck (gegr. 1326, Kirche von 1700, heutiges Spital von 1888);

in der Schweiz: Bern (gegr. 1228, heutige Kirche 1729), Solothurn (heutiger Bau 1736), St. Gallen (gegr. 1228);

in Südtirol: Bozen(Spital gegr. 1271), Meran (Spitalkirche gegr. 1271), in Latsch im Vinschgau (Spitalkirche gegr. um 1500);

in Siebenbürgen/Rumänien: Hermannstadt (Sibiu),( gegr. 1292 Hl.-Geist-Spital, noch heute Altenheim), Schäßburg (Spitalskirche, Erstnennung 1461).

Quellen:

Soweit die Quellen nicht eigens genannt sind, stammen die Angaben entweder aus den Bänden

„Handbuch der historischen Stätten“, Kröner Verlag Stuttgart 1976 bis 2006

und/oder Internetrecherchen.

Fußnoten

- ↑ HABERKORN, Peter Fr.: Weißenburg in Bayern. Stationen seiner Geschichte vom römischen Zentralort zur spätmittelalterlichen Reichsstadt, Mammendorf 1996, S. 113

- ↑ Näheres bei BEIER, Ulf: Von der Höll- zur Paradeisgasse. Straßen- und Wohnstättennamen in Weißenburg, 2. Auflage, Weißenburg 2000, S. 39 und 184

- ↑ GEISENHOF, Johannes: Zur Baugeschichte des Heilig-Geist-Spitals in Weißenburg, in: Frankenland. Zeitschrift für fränkische Landeskunde und Kulturpflege, Heft 5 2007, S. 349 ff

- ↑ Die Addition der Buchstaben, die zugleich römische Zahlzeichen sind, ergibt die Jahreszahl M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1)

- ↑ BEIER, s.o.

- ↑ Monumente, Zeitschrift der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Heft 5/6-2004, S. 58 ff

- ↑ KIESSLING, Gotthard: Denkmäler in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, München 2000, S. 426

Markhof

Der Markhof ist ein Weiler mit zwei großen Bauernhöfen und zwei nichtlandwirtschaftlichen Anwesen an der Dettenheimer Gemarkungsgrenze nach Weißenburg westlich der Bundesstraße 2.

Geschichte:

Ursprünglich waren zwei Höfe Reichsgut, die aber schon im 13. Jahrhundert an die Herrschaft Pappenheim verliehen waren. Erstmals wird 1364 ein Gut des Klosters Wülzburg gen Marck genannt. 1388 gibt der Zollner von Äckern in Marckh an das Kloster Wülzburg. 1474 gibt Jakob Geyselprecht von dem Hof zu Marck nach Pappenheim. 1487 sind erstmals beide Höfe genannt: Kaiser Friedrich II. verleiht dem Marschall von Pappenheim die Vogtei über zwei Höfe zu Mark. 1545 hat das Stift Wülzburg im Flecken Mark den Getreidezehent auf drei Höfe, so marschalkisch sind. 1610 zinst Mathes Wiedemann von Marck an die Andreaspflege Weißenburg. Auf der Landkarte von Veit Biber von 1726 steht Oberer und Unterer Markhof.[1] Der Extraditionsplan von Dettenheim von 1833 verzeichnet zwei Anwesen mit der Beschriftung Markhof.[2]

Sowohl 150 m nördlich des Markhofes im Augenschaftsfeld (heute Weißenburg-Industriegebiet Süd II) als auch 500 m südlich des Markhofes wurden die Grundmauern von römischen Gutshöfen (villae rusticae) entdeckt.

Westlich des Weilers in Richtung Bahnstrecke befindet sich heute ein größeres Gelände mit Solarzellen.

Der Name Markhof geht auf das mittelhochdeutsche Wort marc zurück, das u. a. Grenze bedeutet (vgl. Markstein für Grenzstein). Der Markhof liegt an der bis 1972 gültigen Grenze zwischen dem Stadtgebiet von Weißenburg und der Gemarkung Dettenheim.

Flurnamen:

In der Dettenheimer Flur liegt der Markeracker, jenseits der Bahnlinie. Markfeld heißen die um den Markhof liegenden Fluren.

In der Weißenburger Gemarkung liegen das Markerfeld als Teil des Augenschaftsfeldes an der Grenze zur Dettenheimer Flur. Die Markergasse ist ein alter Feldweg, der an der Grenze zwischen der Weißenburger und Dettenheimer Flur verläuft. Das Markhoffeld lag in der Weißenburger Flur, aber nahe am Markhof.

Namensvettern

Der Name Markhof ist noch mehrmals zu finden: räumlich am nächsten liegt der Einödhof Markhof in der Gemeinde Huisheim bei Harburg im Nachbarlandkreis Donau-Ries, ferner heißen eine Einöde als Ortsteil von Schmidmühlen in der Oberpfalz so, außerdem ein Weiler als Ortsteil von Rheinfelden in Südbaden, ein Gutshof in Lassee und ein Gestüt in Marchegg - beide in Niederösterreich und ein Vorwerk im Kreis Ratibor in Oberschlesien (poln. Markowiak).

Quellen:

BEIER, Ulf: Von der Höll- zur Paradeisgasse, Straßen- und Wohnstättennamen in Weißenburg, Weißenburger Heimatbücher Band 2, 2. Auflage, Weißenburg 2000, S. 92

BEIER, Ulf: Weißenburger Flurnamenbuch, Weißenburger Heimatbücher Band 4, Weißenburg (1995), S. 43/44 u. S. 417/18; dort auch die Nennung der alten und heutigen Flurnummern und historischer Belege.

MÜLLER, Joachim: Müllers großes deutsches Ortsbuch, 26. Auflage, Wuppertal 1996

KREDEL, Otto und THERFELDER, Franz: Deutsch-fremdsprachiges (fremdsprachig-deutsches) Ortsnamenverzeichnis im Auftrage der Praktischen Abteilung der Deutschen Akadmie in München, München 1931

Österreichischer Amtskalender - Das Lexikon der Behörden und Institutionen, 72. Jahrgang, Wien 2004

STRASSNER, Erich: Historisches Ortsnamenbuch von Bayern, Mittelfranken, Band 2, Land- und Stadtkreis Weißenburg i. Bay., München 1966, S. 37