Benutzer:Ubeier: Unterschied zwischen den Versionen

Ubeier (Diskussion | Beiträge) |

Ubeier (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 25: | Zeile 25: | ||

Dieses Profil ist durch die '''Geologie''' bedingt. | Dieses Profil ist durch die '''Geologie''' bedingt. | ||

| − | + | ||

Die jüngste bei uns anstehende Gesteinsschicht ist die Weißjuraschicht Malm Delta. Diese aus versteinertem Schwammrasen gebildeten Kalke sind vor etwa 140 Millionen Jahren im Jurameer entstanden. Sie werden in den Steinbrüchen am Steinberg im Weißenburger Wald abgebaut. Die größten Teile der zum Stadtgebiet gehörenden Fränkischen Alb sind jedoch entweder der Schicht Malm Alpha zuzurechnen, oder sie sind – wie die größten Teile des Weißenburger Stadtwaldes – mit Alblehm überdeckt. | Die jüngste bei uns anstehende Gesteinsschicht ist die Weißjuraschicht Malm Delta. Diese aus versteinertem Schwammrasen gebildeten Kalke sind vor etwa 140 Millionen Jahren im Jurameer entstanden. Sie werden in den Steinbrüchen am Steinberg im Weißenburger Wald abgebaut. Die größten Teile der zum Stadtgebiet gehörenden Fränkischen Alb sind jedoch entweder der Schicht Malm Alpha zuzurechnen, oder sie sind – wie die größten Teile des Weißenburger Stadtwaldes – mit Alblehm überdeckt. | ||

| − | [[Datei: Stadelhof.jpg]]Unter dieser Weißjuraschicht liegt zunächst die wichtige Ornatentonschicht, die als kleine Verflachung zu erkennen ist. Sie bildet den oberen Quellhorizont. Hier entspringen nicht nur zahlreiche Quellen entlang dem gesamten Albrand, z. B. der Rohrbach oder die Steinriegelquelle, sondern das ist gleichzeitig der alte Siedlungshorizont gewesen: Erst ab hier gibt es Wasser, deshalb begannen auch erst hier die Dauersiedlungen, z. B. das untere Dorf Oberhochstatt, Kehl, Suffersheim oder der Stadelhof. Die darunter liegenden Braunjuraschichten (= Dogger) mit ihrem Brauneisenstein verwittern leicht und werden daher landwirtschaftlich genutzt. Außerdem befinden sich in dieser geologischen Formation zahlreiche Bierkeller, während die Steilstufe des Weißjura als Laubwaldkranz die Albhochfläche umgibt. Der untere Quellhorizont über dem Opalinuston im Braunjuragebiet ist durch zahlreiche kleine Quellen, Bächlein und Sumpfgebiete mit Schilf u. ä. am gesamten Albabhang im Untersuchungsraum festzustellen. Dieses Vernässungsgebiet ist durch zahlreiche Flurnamen belegt. Der Trommetsheimer Berg (511 m) und der Flüglinger Berg (541 m) als westliche Punkte im Stadtgebiet gehören ebenfalls geologisch dem Braunjura an. Als Zeugenberge beweisen sie, dass die Fränkische Alb früher viel weiter nach Westen reichte. | + | [[Datei: Stadelhof.jpg]] |

| + | Unter dieser Weißjuraschicht liegt zunächst die wichtige Ornatentonschicht, die als kleine Verflachung zu erkennen ist. Sie bildet den oberen Quellhorizont. Hier entspringen nicht nur zahlreiche Quellen entlang dem gesamten Albrand, z. B. der Rohrbach oder die Steinriegelquelle, sondern das ist gleichzeitig der alte Siedlungshorizont gewesen: Erst ab hier gibt es Wasser, deshalb begannen auch erst hier die Dauersiedlungen, z. B. das untere Dorf Oberhochstatt, Kehl, Suffersheim oder der Stadelhof. Die darunter liegenden Braunjuraschichten (= Dogger) mit ihrem Brauneisenstein verwittern leicht und werden daher landwirtschaftlich genutzt. Außerdem befinden sich in dieser geologischen Formation zahlreiche Bierkeller, während die Steilstufe des Weißjura als Laubwaldkranz die Albhochfläche umgibt. Der untere Quellhorizont über dem Opalinuston im Braunjuragebiet ist durch zahlreiche kleine Quellen, Bächlein und Sumpfgebiete mit Schilf u. ä. am gesamten Albabhang im Untersuchungsraum festzustellen. Dieses Vernässungsgebiet ist durch zahlreiche Flurnamen belegt. Der Trommetsheimer Berg (511 m) und der Flüglinger Berg (541 m) als westliche Punkte im Stadtgebiet gehören ebenfalls geologisch dem Braunjura an. Als Zeugenberge beweisen sie, dass die Fränkische Alb früher viel weiter nach Westen reichte. | ||

Vor 60 Millionen Jahren floss nämlich der Urmain von Norden kommend durch unsere Gegend und schuf einen wesentlichen Teil des heutigen Reliefs (u. a. die Talwasserscheide bei Graben). Durch verschiedene Hebungen, den Meteoriteneinschlag ins Ries (vor etwa 15 Mill. Jahren) und erneute Hebungen der Alb kam es vor etwa 600 000 bis 1 Million Jahren zur Flussumkehr. | Vor 60 Millionen Jahren floss nämlich der Urmain von Norden kommend durch unsere Gegend und schuf einen wesentlichen Teil des heutigen Reliefs (u. a. die Talwasserscheide bei Graben). Durch verschiedene Hebungen, den Meteoriteneinschlag ins Ries (vor etwa 15 Mill. Jahren) und erneute Hebungen der Alb kam es vor etwa 600 000 bis 1 Million Jahren zur Flussumkehr. | ||

Version vom 1. Juli 2012, 13:45 Uhr

Inhaltsverzeichnis

über mich

Jahrgang 1941, in Weißenburg seit 1971; verheiratet, zwei Söhne, drei Enkel

im Ruhestand, vorher Studienrat an der Realschule Weißenburg

bereits bearbeitete Themen

Altmühl, Brombachsee, Igelsbachsee, Hahnenkammsee, Schwäbische Rezat, J.Lidl, Fr. Liebl, Dr. Otto "Leo", E.Model, Ergänzung Dettenheim u. R. Nebel, Friedrich-Ebert-Str., J.Schieder, G.Demel, Anlauter, 5 Artikel v.H. Spitschka, Rennweg, SL WUG, Wohnstättennamen, Wülzbg.-Gedenkst., Heimatbücherverz., Bahnhofstr., Karl IV.

in Arbeit

Das Landschaftsbild der Großen Kreisstadt Weißenburg in Bayern

Gemeindegliederung

Das Gebiet der heutigen Stadt Weißenburg umfasst die Stadt selbst einschließlich der Hohenmühle, den Häusern am Wülzburger Hang (auch Glaserhaus genannt), dem Schleifer am Berg und den Sommerkellern sowie folgende elf Ortsteile: Dettenheim mit Mark- und Stadelhof, Emetzheim, Haardt, Hagenbuch, Holzingen, Kattenhochstatt, Oberhochstatt mit den Gemeindeteilen Gänswirtshaus, Kehl, Kreuz(-wirtshaus), Niederhofen und Ziegelhütte, ferner die Ortsteile Rothenstein mit Laubenthal, Suffersheim mit Potschmühle und Hammermühle, Weimersheim mit Hattenhof und Schmalwiesen und Wülzburg. Das Stadtgebiet hat eine Gesamtfläche von 97,55 km2. Davon sind etwa 9% bebaut, 56% landwirtschaftlich und 35% forstwirtschaftlich genutzt.

Geographische Lage

11° östliche Länge (der Längengrad verläuft durch Weiboldshausen, am Bismarckturm, dem Glaserhaus und östlich des Araunerkellers vorbei) und 49° nördliche Breite (Markhof, Stadelhof); die beiden Linien schneiden sich bei der ehem. Hohen Tanne im Stadtwald nordöstlich von Haardt. Das Gotische Rathaus liegt auf 10°58'21"O und 49°1'50"N.

Die äußere Prägung erhält das Stadtgebiet durch die Lage am Rande der Fränkischen Alb.

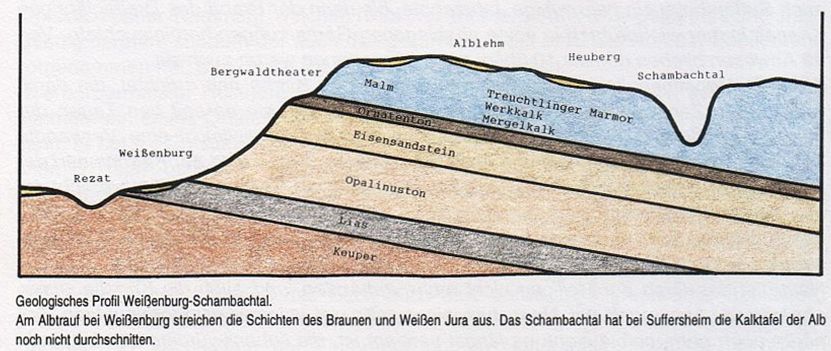

Profil:  Die Kernstadt liegt 422 m hoch (St.-Andreas-Kirche). Westlich fließt die Schwäbische Rezat an der Stadt vorbei. Sie entspringt oberhalb von Dettenheim. Nach Westen zu finden wir offenes Hügelland. Im Osten stehen wir vor dem Steilabfall der Fränkischen Alb mit ihren Schichtstufen, sodass das Stadtgebiet zweigeteilt ist. Der Fränkische Jura steigt von Südosten langsam an und erreicht am Limes bei Oberhochstatt bzw. Beim Siebenkreuz in Rothenstein und bei Suffersheim die Gemarkung der Stadt. Bedingt durch den allmählichen Anstieg um ein bis zwei Winkelgrad finden sich dann auch hier die höchsten Erhebungen mit dem Laubbichel, auch Laubbühl genannt, (635 m) und der Wülzburg (630 m) kurz vor dem charakteristischen Steilabfall zur Rezatfurche.

Die Kernstadt liegt 422 m hoch (St.-Andreas-Kirche). Westlich fließt die Schwäbische Rezat an der Stadt vorbei. Sie entspringt oberhalb von Dettenheim. Nach Westen zu finden wir offenes Hügelland. Im Osten stehen wir vor dem Steilabfall der Fränkischen Alb mit ihren Schichtstufen, sodass das Stadtgebiet zweigeteilt ist. Der Fränkische Jura steigt von Südosten langsam an und erreicht am Limes bei Oberhochstatt bzw. Beim Siebenkreuz in Rothenstein und bei Suffersheim die Gemarkung der Stadt. Bedingt durch den allmählichen Anstieg um ein bis zwei Winkelgrad finden sich dann auch hier die höchsten Erhebungen mit dem Laubbichel, auch Laubbühl genannt, (635 m) und der Wülzburg (630 m) kurz vor dem charakteristischen Steilabfall zur Rezatfurche.

Dieses Profil ist durch die Geologie bedingt.

Die jüngste bei uns anstehende Gesteinsschicht ist die Weißjuraschicht Malm Delta. Diese aus versteinertem Schwammrasen gebildeten Kalke sind vor etwa 140 Millionen Jahren im Jurameer entstanden. Sie werden in den Steinbrüchen am Steinberg im Weißenburger Wald abgebaut. Die größten Teile der zum Stadtgebiet gehörenden Fränkischen Alb sind jedoch entweder der Schicht Malm Alpha zuzurechnen, oder sie sind – wie die größten Teile des Weißenburger Stadtwaldes – mit Alblehm überdeckt.

Datei:Stadelhof.jpg Unter dieser Weißjuraschicht liegt zunächst die wichtige Ornatentonschicht, die als kleine Verflachung zu erkennen ist. Sie bildet den oberen Quellhorizont. Hier entspringen nicht nur zahlreiche Quellen entlang dem gesamten Albrand, z. B. der Rohrbach oder die Steinriegelquelle, sondern das ist gleichzeitig der alte Siedlungshorizont gewesen: Erst ab hier gibt es Wasser, deshalb begannen auch erst hier die Dauersiedlungen, z. B. das untere Dorf Oberhochstatt, Kehl, Suffersheim oder der Stadelhof. Die darunter liegenden Braunjuraschichten (= Dogger) mit ihrem Brauneisenstein verwittern leicht und werden daher landwirtschaftlich genutzt. Außerdem befinden sich in dieser geologischen Formation zahlreiche Bierkeller, während die Steilstufe des Weißjura als Laubwaldkranz die Albhochfläche umgibt. Der untere Quellhorizont über dem Opalinuston im Braunjuragebiet ist durch zahlreiche kleine Quellen, Bächlein und Sumpfgebiete mit Schilf u. ä. am gesamten Albabhang im Untersuchungsraum festzustellen. Dieses Vernässungsgebiet ist durch zahlreiche Flurnamen belegt. Der Trommetsheimer Berg (511 m) und der Flüglinger Berg (541 m) als westliche Punkte im Stadtgebiet gehören ebenfalls geologisch dem Braunjura an. Als Zeugenberge beweisen sie, dass die Fränkische Alb früher viel weiter nach Westen reichte.

Vor 60 Millionen Jahren floss nämlich der Urmain von Norden kommend durch unsere Gegend und schuf einen wesentlichen Teil des heutigen Reliefs (u. a. die Talwasserscheide bei Graben). Durch verschiedene Hebungen, den Meteoriteneinschlag ins Ries (vor etwa 15 Mill. Jahren) und erneute Hebungen der Alb kam es vor etwa 600 000 bis 1 Million Jahren zur Flussumkehr.

Die letzte Reliefausprägung erhielt unser Gebiet aber erst durch die Eiszeiten. Es war zwar nicht vergletschert, aber durch das kalte Klima war kaum Pflanzenwuchs möglich. So konnten sich selbst kleine Bäche, w. z. B. der Rohrbach oder die Schambach, tiefe Täler eingraben, die zum Teil als Trockentäler, w. z. B. das obere Laubental, die Albhochfläche durchschneiden. Aber auch Schotter und Sande wurden abgelagert (= diluviale Sedimente). Sie bilden den heutigen Untergrund im Kernstadtbereich und in der Gegend westlich der Rezat.

So hängen auch Geologie und Bodengüte eng zusammen. Ein Blick auf die Felder im westlichen Stadtgebiet offenbart auch dem Laien, dass hier bessere Böden zu finden sind als in Haardt, Heuberg oder am Rohrberg. Aber die Zusammenhänge sind doch auch wieder recht kompliziert. Rothenstein z. B. hat als junge Siedlung (Gründung nach 1766) bessere Böden als das wesentlich ältere Haardt. Die ergiebigsten Böden (Lösslehm und lehmige Sande) finden wir in den Gemarkungen Dettenheim und Emetzheim.

Die reliefbedingte Zweiteilung des Stadtgebietes offenbart sich auch im Klima. Auf der Fränkischen Alb ist es nicht nur um durchschnittlich ein bis zwei Grad kälter als in den westlichen Ortsteilen, sondern auch windiger und regenreicher (jährliche durchschnittliche Niederschlagsmenge in Weißenburg 677 mm, auf der Wülzburg 780 mm). Dort fällt auch mehr Schnee, der deutlich länger liegen bleibt. Der Frühling beginnt um 4 - 15 Tage später als im Albvorland und damit auch die Feldbestellung.

So ist es nicht verwunderlich, dass die günstigeren klimatischen Bedingungen und die bessere Bodengüte Auswirkungen auf die Besiedlung hatten. Das Albvorland ist seit der Altsteinzeit besiedelt. Auch nach der Völkerwanderungszeit war das Altsiedelland bevorzugt. So stammen z. B. die Ortsnamen mit den Grundworten -heim, -hofen und -statt aus der frühen Besiedlung im 6./7. Jahrhundert. Andererseits ist z. B. Haardt ein typischer Rodungsname des späteren Landesausbaus.

Das Alter der Besiedlung prägt aber auch die Dorfform und die Flureinteilung. So herrscht im Altsiedelland das Haufendorf mit seinem unregelmäßigen Grundriss vor (z. B. Emetzheim, Weimersheim). Suffersheim als Bachzeilendorf stellt eine Sonderform dar. Das ursprünglich ältere, aber später umgebaute Dettenheim zeigt die ab dem Hochmittelalter vorherrschende Form des Straßendorfes, wie sie uns auch in Heuberg – als Straßenangerdorf – begegnet.

Das überlieferte Bauernhaus im Altsiedelland ist das fränkische oder mitteldeutsche Gehöft als Dreiseitanlage, bei der Wohnstallhaus, Scheune und Korbhaus (= Altsitzerhaus) getrennt sind. Kleinere Anwesen bestanden nur aus einem Gebäude. Auch auf der Alb herrscht das fränkische Gehöft vor, jedoch unterscheidet sich die Hausform wesentlich. Bedingt durch das natürliche Baumaterial, wurden z. B. in Suffersheim, Dettenheim oder im oberen Dorf Oberhochstatt die Häuser aus Kalkbruchsteinen gemauert und die flachen Dächer mit Legschieferplatten gedeckt. Im unteren Dorf von Oberhochstatt jedoch oder in Holzingen, Kattenhochstatt usw. finden wir oft steile Dächer, die früher meist mit Stroh gedeckt waren und nur gelegentlich mit Ziegeln, heute ausnahmslos mit Ziegeln. Die meisten Legschieferdächer sind mittlerweile verschwunden. Die Scheunen wurden in der Regel bis ins 20. Jahrhundert in Fachwerkbauweise erstellt. Der Modernisierungseifer ab etwa 1950, die Hofaufgabe oder -aufstockung andererseits haben das dörfliche Erscheinungsbild nachhaltig verändert – meist nivelliert. Erst in jüngster Zeit ist ein behutsameres Vorgehen mit alter Baumasse zu erkennen und eine Rückbesinnung auf überlieferte Formen.

Vielfältig sind die Flurformen im heutigen Stadtgebiet: Bis zur Flurbereinigung, die in allen Ortsteilen nach dem 2. Weltkrieg durchgeführt wurde, waren sie oft noch in mittelalterlicher Ursprünglichkeit zu erkennen, wobei die Zersplitterung durch die Realteilung hinzukam. Dabei wurde der Besitz an alle erbberechtigten Kinder gleichmäßig aufgeteilt, so dass oft nur mehr "Handtuchstreifen" von einem Feld übrig blieben. Der westliche Teil des Rohrberges zeigt im Stadtgebiet noch dieses Bild.

Seit der Flurbereinigung sind die ursprünglichen Formen nicht mehr so leicht zu erkennen. Trotzdem finden wir zwei typische Formen vor: die Blockgemengeflur mit Streifengewannen und die Plangewannflur.

Im Altsiedelland wurde die Flur gemeinschaftlich in Blöcken gerodet bzw. angelegt, sodass meist nicht geschlossener Besitz, sondern Gemengelage entstand (= Blockgemengeflur). Mit dem Anwachsen der Dörfer wurde auch mehr von der Viehhaltung, die Blöcke bevorzugte, zum Getreideanbau übergegangen. Dieser schätzte aber die Streifenflur, damit mit dem Pflug nicht so oft gewendet werden musste. So fanden wir in den Dörfern des Albvorlandes mehr oder weniger viele Streifengewanne – meist am Gemarkungsrand.

Für die Plangewannflur ist Heuberg geradezu ein klassisches Beispiel. Sie entstand im 13. Jahrhundert. Hier wurden drei Gewanne für die Dreifelderwirtschaft angelegt. Auf dem einen baute man Wintergetreide an, am zweiten Sommergetreide und das dritte diente als Brachland zur Viehweide, ehe durch die verbesserte Dreifelderwirtschaft auf der Brache Hackfrüchte gebaut wurden. Im nächsten Jahr verschob sich der Zyklus. Es herrschte Flurzwang, d. h. jeder Bauer war gezwungen, sich in dem entsprechenden Gewann auch an die vorgeschriebene Fruchtfolge (also z. B. Wintergetreide) zu halten. Viele Felder hatten nämlich keinen eigenen Zufahrtsweg und konnten nur durch Überqueren eines davor gelegenen Feldes erreicht werden. Nur durch diesen Zwang, der bis zur Flurbereinigung galt, konnte Flurschaden oder Ernteausfall durch unterschiedliche Feldbestellung verhindert werden.

So ist das heutige Landschaftsbild Ausdruck des Zusammenspiels von Natur-, Wirtschafts- und Kulturfaktoren in ihrer Systemhaftigkeit und trotzdem großartigen Vielfalt.

Quellen:

Beier, Ulf: Weißenburger Flurnamenbuch. Vom Galgenberg ins Himmelreich, Weißenburg 1995, S. 17 ff

König, Walter u. Gagsteiger,Hans: Oberhochstatt - Niederhofen Kehl 899 - 1999. Weißenburger Heimatbücher, Band 6, Weißenburg 1999, S. 11 ff

König Walter: Die Geologie des Schambachtales in: Suffersheim. Von Suberesheim zum Ortsteil von Weißenburg in Bay., Weißenburger Heimatbücher, Band 5, Weißenburg 1996, S. 14 f

Scherzer, Conrad: Franken. Land – Volk – Geschichte und Wirtschaft, Nürnberg 1956

Die Schambach

mundartlich meist nur booch oder schamibooch (männlich); amtlich: die Schambach (weiblich)

Lokalisierung:

8 km langer Bach links zur Altmühl, die wiederum zur Donau fließt. Der Bach entspringt in Suffersheim in zwei kräftigen Karstquellen, der Kirchbach- und Steinriegelquelle (462 m üNN)). Der Kirchbach mündet nach etwa 150 m in die Steinriegelquelle. Sie ist die bedeutendste natürliche Quelle im heutigen Stadtgebiet und ist bisher noch nie versiegt, weshalb Suffersheim auch keinen Feuerlöschteich hatte. Die Steinriegelquelle wurde 1905/07 gefasst und deckt bis heute einen wesentlichen Teil des Weißenburger Wasserbedarfs. Ein langer Stollen unterquert die Europäische Hauptwasserscheide, und das Wasser wird in einem unterirdischen Behälter in der Schönau in Weißenburg gesammelt und aufbereitet. Darüber hinaus war das Wasser aus der Steinriegelquelle auch für die Befüllung der Dampflokomotiven am Treuchtlinger Bahnhof sehr wichtig. Das Weißenburger und Treuchtlinger Stadtwappen beiderseits der gefassten Quelle erinnern an diese Bedeutung.

Bei der Schneeschmelze und in feuchten Jahren erfolgt auch der Abfluss im oberhalb gelegenen, sonst trockenen Laubental an der Oberfläche. Die Schambach mündet westlich der Bundesstraße 2 im Treuchtlinger Ortsteil Dietfurt i. Mfr. Unmittelbar westlich der Bundesstraße wird in einem Abzugsgraben, der im 19. Jahrhundert angelegt wurde, Wasser für den Augraben abgeleitet. Dieser kommt aus dem Schambachried und hatte oft zu wenig Wasser, um die drei an ihm gelegenen Mühlen anzutreiben, nämlich die Kohlmühle, die Lehnleinsnmühle un die Kästleinsmühle.

Ortsnamen:

Schambach, Ortsteil von Treuchtlingen →Schambach, Ortsteil von Riedenburg

Belege:

1057-75 Scammaba – 1214 Schammach – 1341 Schambach[1] – 1721 Der Schambach[2]

Kommentar:

Zur Unterscheidung von den beiden anderen Schambächen im Naturpark Altmühltal auch als Treuchtlinger Schambach bezeichnet.

Deutung:

Der Name ist gebildet aus ahd. -aha > mhd. -ahe (= fließendes Gewässer); das Bestimmungswort gehört zu einem Adjektiv *skam (= kurz).[3] Der weibliche Artikel für den Bach erinnert an die alte Bedeutung.

Parallelnamen:

Gewässernamen: s. nachfolgende zwei Bäche; außerdem: Schambach, Nebenfluss der Unstrut;

Ortsnamen: Schambach: 1. Kr. Rosenheim, 2. Kr. Straubing-Bogen, 3. b. Kipfenberg (s. u.), 4. b. Passau; 5. b. Eschwege in Hessen; Schammach: 1. Kr. Ebersberg, Obb., 2. b. Biberach (Riss)

[1] alle Angaben bei STRASSNER, s. a. O., S. 59

[2] Nova Comitatus Pappenheimensis Tabula s. a. O.

[3] nach STRASSNER, s. a. O., S. 59

Die Mundart im Weißenburger Raum

Entwicklung und Stellenwert

Mit Recht könnte man fragen, ob es noch zeitgemäß sei, über die Besonderheiten unserer Mundart nachzudenken. Unsere Gegenwart erhebt die Hochsprache zur einzigen Norm, die Massenmedien tragen konzertiert dazu bei, Zuwanderungen verwässern den althergebrachten Wortschatz, und mit der raschen Abnahme der landwirtschaftlichen Betriebe entfällt der Hauptgarant für die Pflege überlieferter sprachlicher Eigenheiten.

Desto überraschender wirken die Erfahrungen von Gottfried Mertens, Weiboldshausen, Ende des 20. Jahrhunderts beim Bestreben, in einer Momentaufnahme für den Bereich Oberhochstatt-Niederhofen-Kehl das noch vorhandene Vokabular, Sprüche, Redensarten und andere sprachliche Bestände zu erfassen und zu ordnen. [1] Auch über die genaue Aussprache eines einzelnen Lautes wurde lebhaft diskutiert, und in der Tat hängt gerade an einem solchen Detail oft die Entscheidung, aus welcher der großen Mundartgruppen ein Wort ursprünglich stammt.

Die Aussage: „Unsere Mundart ist fränkisch", trifft nämlich in dieser Bestimmtheit nicht zu. Soweit wir im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen groß wurden, befinden wir uns in einem sprachlichen Grenzgebiet, wie es deutlicher in der gesamten Bundesrepublik kaum auftritt. Auf engstem Raum strömen Elemente des Fränkischen, des Alemannischen und des Bairischen zusammen. Man spricht von einem Überlagerungsraum (Interferenzraum), aus dem sich eine fränkisch dominierte Mischung ergibt, die freilich von Ort zu Ort schon anders klingen kann. Gehen wir zunächst auf die hier feststellbaren Wurzeln der genannten Hauptmundarten ein.

Alemannische Wurzeln

In der Sprachforschung gilt für unseren Raum, dass die alemannisch-schwäbischen Bestandteile historisch gesehen die ältesten sind, wie sich das auch aus der Besiedlungsgeschichte der frühen Völkerwanderungszeit ergibt (ab dem 4. Jahrhundert nach Christus). Lobt man z. B einen Metzger: „Du hast die besten Würste", so würde das im östlichen-zentralfränkischen Raum um Nürnberg klingen: „Du host die bestn Werscht." Bei uns dagegen: „Du houscht die beschtn Wierscht". Man beachte, wie das „st" stets zu „seht" (eigentlich „schd") wird. Diese Eigenart macht uns mit den Schwaben verwandt. Gleichzeitig klingt im obigen Beispiel noch etwas Unfränkisches an: Ein reinrassiger Franke sagt für „Wurst/Würste" üblicherweise „Worst/Werst", der Schwabe jedoch „Wuerscht/ Wierscht". Kein Wunder also, wenn uns andere Franken aufgrund unserer Aussprache sofort dem südlichen Grenzbereich zuordnen können.

Nordbairische Wurzeln

Wenn auch Oberbayern nicht weit ist und ab Raitenbuch mundartlich ein deutlicher Ruck ins Bairische hinüber hörbar wird, können wir auf Anhieb keine typischen Anklänge feststellen. Zur Erläuterung: Das „Nordbairische" bedeutet grob vereinfacht so viel wie das „Oberpfälzische", und in dieser Hinsicht haben wir wider Erwarten einiges zu bieten. Es geht weniger um den Wortschatz, wie z. B. den Ausdruck „Schtraucha" für Katarrh, als vielmehr um die Selbstlaute, die uns verraten: „Spät/nähen/gefährlich.." wäre fränkisch „Schpät/nähn/gfährli...", bei uns aber hört man ,,Schbat/nahn/gfahrli...".

Die „Gemeinde/Geiß/heißen..."(fränkisch „Gmaa/Gaaß/haßn..") klingt in Oberhochstatt-Niederhofen-Kehl „Gmoa/Goaß/hoaßn..." und hinter Burgsalach „Gmoi/Goiß/hoißn...", also noch etwas oberpfälzischer! Auch Wortendungen verraten uns. Fränkisches „machn/waafm (=daherreden)/Hofm (=Topf)..." lautet hier „macha/waafa/Hofa..."

Wenn dann noch lieber zu löiber, Brühe zu Bröih, Bube zu Bou oder lassen zu louern wird, erahnen wir, wie weit wir vom eigentlich Fränkischen entfernt sind. Wir finden ja die letztgenannten Laute in weiteren Dutzenden, ja Hunderten entsprechender Wörter: Der Satz: „Junge, wo hast du denn das Brot hingetan?" würde hier klingen: „Bou, wou houscht'n nou des Brout zoutou?"

Fränkische Wurzeln

Es ist vor allem das Vokabular, das wir weitgehend von den Franken übernommen haben. Deren Vordringen war in historischer Zeit nicht aufzuhalten. Das Gebiet um Weißenburg und nordwärts etwa entlang der Rezat bildete im Hochmittelalter eine Art Stammesgrenze: Im westlich gelegenen Sualafeldgau herrschte Fränkisches vor, im östlichen Nordgau Bairisches. Unser Gebiet entwickelte sich zu einer Kontaktzone, in der sprachliche Vermischungen nicht ausblieben und bis heute zu einem fränkisch diktierten Mundartgemenge führten.

Auch einzelne Laute verraten den Franken in uns, z. B. p/t. Ein rein fränkisches Wörterbuch käme ohne diese beiden Konsonanten aus, da sie immer „weich", al so b/d gesprochen werden. Wo wir hochdeutsch in der Wortmitte oder am Wortende k/ck finden, setzt der Franke ein schlichtes „g". „Dreckig / Rock / trocknen.." klingt folglich „dreggerd, Ruug/driggna.."

Es fällt normalerweise kaum auf, dass ein hochsprachliches „g" am Wortende sehr oft zu einem „ch" wird. „Schlag/Weg/arg/steigt.." lautet absolut fränkisch „Schlooch/Weech/arch/schteichd..."

Den letzten dieser Ausdrücke vermag der Leser in dieser Schreibweise kaum wiederzuerkennen, daher wird an dieser Stelle um Verständnis dafür gebeten, dass in der später folgenden Wortsammlung versucht wird, die mundartliche Aussprache der Hochsprache anzupassen.

Andere Wurzeln

Als nach dem 30jährigen Krieg (l 618-1648) unsere verwüsteten, verödeten Dörfer von den Exulanten aus dem „Ländlein ob der Enns" wiederbesiedelt wurden, hätte man erwarten müssen, dass sich ein neuer Zungenschlag, neues Vokabular einnisten oder gar durchsetzen werde. Bei uns ist jedenfalls eine derartige Änderung nicht nachweisbar, und die Sprachforscher stehen vor einem Rätsel.

Dagegen haben die oft durchziehenden französischen Truppen und der modische Hang der Barockfürsten für das Französische als elegante Konversationssprache das Ihre getan, um unseren Wortschatz nicht unbeträchtlich zu erweitern. Wer sich aufs Kannabett (frz. canape) legt oder in das warme Kaffernäidia (frz. cabinet) im Wohnzimmereck, bedient sich ebenso französischer Ursprungswörter, wie wenn er z. B. Scheesn, Fouderaschi, Parasol, Schandarm oder Portmanee sagt.

Einiges blieb auch aus dem Jiddischen, wenn beispielsweise „Schmu" getrieben wird oder jemand „Massl" hat.

Auch in der Gegenwart geht die Vermengung weiter. Humorvolle Geister behaupten zu Recht, es sei die Erfindung des Automobils und des Motorrades gewesen, die das frühere dörflich-enge Kommunikationssystem aufgeweicht habe. Man heiratete seither tatsächlich häufiger nach auswärts oder ,,herein", so dass z. B. in Oberhochstatt Klänge vernommen werden, die früher ausschließlich in Burgsalach, Nennslingen usw. gebräuchlich waren. Heute tut man sich schwer, sprachlich „reinrassige" Einwohner zu finden, die imstande sind, ursprüngliches und abgewandeltes Sprachgut präzise zu unterscheiden. Solange es aber noch solche Zeitgenossen gibt, sollte der heimische Sprachschatz auch auf geeigneten Tonträgern festgehalten werden.

Die mundartliche Aussprache kann sehr vielfältig sein. So wurden an Ulf Beier, Weißenburg, von seinen Realschülern (Geburtsjahrgänge 1985 bis 1992) allein für das Wort Kuchenteig folgende Formen herangetragen:

Kouchadoich (Raitenbuch, Biburg, Bergen)

Kouchadoag (Burgsalach)

Kouchadoach (Oberhochstatt)

Koungdoach (Alesheim)

Koungdoag (Haardt)

Koungdåhg (lang gesprochenes dumpfes a) (Alesheim, Gundelsheim/Altm., Stirn)

Koungdaich (Massenbach)

Auch verschiedene Aussprachen im gleichen Dorf sind möglich. So kann man gut verstehen, wenn Mundartforscher von einem „Überlagerungsraum“ (Interferenzraum) sprechen, also einer Gegend, in der sich einzelne Dialekte überschneiden, wie oben dargestellt.

Auf der Suche nach deutlichen Sprachunterschieden zwischen den Orten Oberhochstatt-Niederhofen-Kehl wird man kaum fündig, zumal sich Niederhofen und Kehl so gut wie gar nicht voneinander abheben. Eher gibt es Unterschiede zu Oberhochstatt, und selbst hier scheinen kleine Abweichungen zwischen dem oberen und dem unteren Dorf (ohne Siedlung) zu bestehen. Nach Aussage von Gewährsleuten spricht man in Niederhofen/Kehl z. B. Feddern (Feder),Bloud (Blut), Schorß (Georg), macha (machen), nu kanner (noch keiner), nä (nicht wahr) af des kummt's u", dagegen in Oberhochstatt häufiger „Fäder, Bluad, Gerdi, mocha, nu koana, ned, af dis kummt's u". Kaum merkliche Differenzen also, während die Unterschiede zu den östlichen Nachbardörfern beträchtlich werden.

Es wäre schade, wenn unsere mundartliche Ausdruckskraft einem schleichenden Dahinsiechen verfallen würde. Kenner und Liebhaber unserer überlieferten Redeweise staunen immer wieder, wie es Leuten mit einfachstem Wortschatz gelingt, selbst bei schwierigsten Problemen in kurzer, prägnanter Form die Sache auf den Punkt zu bringen und den Nagel auf den Kopf zu treffen. Ein hochdeutsch Sprechender müsste manchmal zwei Seiten Text verfassen, um alles das auszudrücken, was ein Einheimischer mit Unterstützung des Gesichtsausdrucks, der Betonung und der Gestik oft in einem einzigen kurzen Satz unterbringt. Und dann die herrliche Lautmalerei! Gemeint sind Wörter, die man deuten kann, wenn man sie zum ersten Mal hört, weil sie Bewegungen oder Geräusche bereits beinhalten: Schuggln / weggln / noddln / niffln bzw. sottern / pfopfern / bobbern / brotzln... Vergessen wir vor allem die treffenden Spottnamen, die deftig übertreibenden Vergleiche und die mit schwarzem Humor gewürzten, Redensarten nicht, denen in den einzelnen Unterabteilungen gebührender Platz eingeräumt wird, wenngleich es unmöglich sein wird, alles aufzulisten, was der Erwähnung wert wäre.

Unter den Weblinks

Mundart im Weißenburger Raum: Hauptwörter (Nomina)

Mundart im Weißenburger Raum: Tätigkeitswörter (Verben) und Eigenschaftswörter (Adjektive)

Mundart im Weißenburger Raum: Redensarten, Sprichwörter und Richtungsbezeichnungen

sind Hunderte von typischen Mundartausdrücken zu finden, in denen viel Humor steckt.

Fußnoten

- ↑ MERTENS, Gottfried: Die heimische Mundart, in: Oberhochstatt - Niederhofen - Kehl 899 - 19999. Weißenburger Heimatbücher Band 6,Weißenburg 1999, S. 355

-