Benutzer:Ubeier: Unterschied zwischen den Versionen

Ubeier (Diskussion | Beiträge) |

Ubeier (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 22: | Zeile 22: | ||

'''Geschichte:''' | '''Geschichte:''' | ||

| − | Ursprünglich waren zwei Höfe Reichsgut, die aber schon im 13. Jahrhundert an die Herrschaft Pappenheim verliehen waren. Erstmals wird 1364 ein Gut des Klosters Wülzburg ''gen Marck'' genannt. 1388 gibt der Zollner von Äckern ''in Marckh'' an das Kloster Wülzburg. 1474 gibt Jakob Geyselprecht von dem Hof ''zu Marck'' nach Pappenheim. 1487 sind erstmals beide Höfe genannt: Kaiser Friedrich II. verleiht dem Marschall von Pappenheim die Vogtei über zwei Höfe ''zu Mark''. 1545 hat das Stift Wülzburg im ''Flecken Mark'' den Getreidezehent auf drei Höfe, ''so marschalkisch sind''. 1610 zinst Mathes Wiedemann ''von Marck'' an die Andreaspflege Weißenburg. Auf der Landkarte von Veit Biber von 1726 steht ''Oberer'' und ''Unterer Markhof.'' <ref>Stadtarchiv Weißenburg</ref>Der Extraditionsplan von Dettenheim von 1833 verzeichnet zwei Anwesen mit der Beschriftung ''Markhof''.<ref>Vermessungsamt Schwabach, Außenstelle Weißenburg</ref> | + | Ursprünglich waren zwei Höfe Reichsgut, die aber schon im 13. Jahrhundert an die Herrschaft Pappenheim verliehen waren. Erstmals wird 1364 ein Gut des Klosters Wülzburg ''gen Marck'' genannt. 1388 gibt der Zollner von Äckern ''in Marckh'' an das Kloster Wülzburg. 1474 gibt Jakob Geyselprecht von dem Hof ''zu Marck'' nach Pappenheim. 1487 sind erstmals beide Höfe genannt: Kaiser Friedrich II. verleiht dem Marschall von Pappenheim die Vogtei über zwei Höfe ''zu Mark''. 1545 hat das Stift Wülzburg im ''Flecken Mark'' den Getreidezehent auf drei Höfe, ''so marschalkisch sind''. 1610 zinst Mathes Wiedemann ''von Marck'' an die Andreaspflege Weißenburg. Auf der Landkarte von Veit Biber von 1726 steht ''Oberer'' und ''Unterer Markhof.''<ref>Stadtarchiv Weißenburg</ref> Der Extraditionsplan von Dettenheim von 1833 verzeichnet zwei Anwesen mit der Beschriftung ''Markhof''.<ref>Vermessungsamt Schwabach, Außenstelle Weißenburg</ref> |

| − | Sowohl 150 m nördlich des Markhofes im Augenschaftsfeld (heute Weißenburg Industriegebiet Süd II) als auch 500 m südlich des Markhofes wurden die Grundmauern von römischen Gutshöfen (villae rusticae) entdeckt. | + | Sowohl 150 m nördlich des Markhofes im Augenschaftsfeld (heute Weißenburg-Industriegebiet Süd II) als auch 500 m südlich des Markhofes wurden die Grundmauern von römischen Gutshöfen (villae rusticae) entdeckt. |

Westlich des Weilers in Richtung Bahnstrecke befindet sich heute ein größeres Gelände mit Solarzellen. | Westlich des Weilers in Richtung Bahnstrecke befindet sich heute ein größeres Gelände mit Solarzellen. | ||

| Zeile 41: | Zeile 41: | ||

'''Namensvettern''' | '''Namensvettern''' | ||

| − | Der Name Markhof ist noch mehrmals zu finden: räumlich am nächsten liegt der Einödhof Markhof in der Gemeinde Huisheim bei Harburg im Nachbarlandkreis Donau-Ries, ferner heißen eine Einöde als Ortsteil von Schmidmühlen in der Oberpfalz so, außerdem ein Weiler als Ortsteil von Rheinfelden in Südbaden, ein Gutshof in Lassee und ein Gestüt in Marchegg - beide in Niederösterreich und ein Vorwerk im Kreis Ratibor in Oberschlesien (poln. Markowiak). | + | Der Name '''''Markhof''''' ist noch mehrmals zu finden: räumlich am nächsten liegt der Einödhof Markhof in der Gemeinde Huisheim bei Harburg im Nachbarlandkreis Donau-Ries, ferner heißen eine Einöde als Ortsteil von Schmidmühlen in der Oberpfalz so, außerdem ein Weiler als Ortsteil von Rheinfelden in Südbaden, ein Gutshof in Lassee und ein Gestüt in Marchegg - beide in Niederösterreich und ein Vorwerk im Kreis Ratibor in Oberschlesien (poln. Markowiak). |

Version vom 9. Oktober 2014, 12:00 Uhr

Inhaltsverzeichnis

über mich

Jahrgang 1941, in Weißenburg seit 1971; verheiratet, zwei Söhne, vier Enkel

im Ruhestand, vorher Studienrat an der Realschule Weißenburg

bereits bearbeitete Themen

Altmühl, Brombachsee, Igelsbachsee, Hahnenkammsee, Schwäbische Rezat, J.Lidl, Fr. Liebl, Dr. Otto "Leo", Fleppa, E.Model, Ergänzung Dettenheim u. R. Nebel, Friedrich-Ebert-Str., J.Schieder, G.Demel, Anlauter, 5 Artikel v.H. Spitschka, Rennweg, SL WUG, Wohnstättennamen, Wülzbg.-Gedenkst., Heimatbücherverz., Bahnhofstr., Karl IV., Landschaftsbild, 4 Artikel Mundart (Mertens), 3 Artikel über die Schambach, HNavratil, StHedwigMB, Erzgeb.stub. GUN, OBSchwirzer, Hist. Stammtisch (40), Exulantennamen, WUG-SEB, OStiepak, RainMesserer, Bombard. Wßbg., 5 Zeitzeugenberichte (50), Papp.Ehrenbg., Ergänzg. Wßbg.Bgm., AlBinkert, JohMertens, TreuchtlMöhrenb., EBW, StrN m. Bez. zu Vertreibg., Schulzentrum, Stichvillapark, E.-Schulhoff-Str. (60), Einwohnerzahlen aktualisiert ab 1960, Patensch., 2x RSWUG, AHochmuth, MWenz, Wßbg. FlN 1-4 (70), RJoppien, JZörkler, Gesch. Bez. WUG-Sudeten, 3x Europ. Hauptwasserscheide, 3 x Name Wßbg. eur. Vgl., MRaab (80), JMang, FEigler, WBlendinger, Namensvett. Bergen, Ellingen, 2 Nennsl. Kirchen, Treuchtlg.-Mahnm., Wehrkirch., JosReinfuss (90), Stadtmauer 19.Jh., Stadtm. 1950-2014, HSturm, HMeier, WLangenf., FrSchäfer, Neudf., Stadtweiher, BBuff, Muhr-St. Walbg. (100), Stadelh., -Namensv., Markh., Seeweiherm.

[[Datei: |miniatur| Die Seeweihermauer in Höhe der Bortenmachergasse]]Die Seeweihermauer ist die Gasse innerhalb der Weißenburger Altstadt von der Obertorstraße (Burgapotheke) im Norden bis zum sog. "Knebberlesbuck", der Südausfahrt der Oberen Stadtmühlgasse aus der Altstadt. Sie hat ihren Namen nach dem östlich und südlich der Stadmauer liegenden Seeweiher. Zwar ist der Straßenname erst 1921 amtlich festgelegt worden, wohl aber Jahrhunderte alt.

Die Stadtmauer ist bis Hausnummer 13 Teil der ersten Stadtumwallung, wie an dem deutlichen Knick in der äußeren Stadtmauer zu erkennen ist. Von dort bis zum "Knebberlesbuck" ist sie Teil der Stadterweiterung nach 1376. [1]

Fußnoten

- ↑ Näheres zu den Gebäuden in dieser Gasse bei BEIER, Ulf: Von der Höll- zu Paradeisgasse, Straßen- und Wohnstättennamen in Weißenburg, Weißenburger Heimatbücher Band 2, 2. Auflage Weißenburg 2000, S. 124

Markhof

Der Markhof ist ein Weiler mit zwei großen Bauernhöfen und zwei nichtlandwirtschaftlichen Anwesen an der Dettenheimer Gemarkungsgrenze nach Weißenburg westlich der Bundesstraße 2.

Geschichte:

Ursprünglich waren zwei Höfe Reichsgut, die aber schon im 13. Jahrhundert an die Herrschaft Pappenheim verliehen waren. Erstmals wird 1364 ein Gut des Klosters Wülzburg gen Marck genannt. 1388 gibt der Zollner von Äckern in Marckh an das Kloster Wülzburg. 1474 gibt Jakob Geyselprecht von dem Hof zu Marck nach Pappenheim. 1487 sind erstmals beide Höfe genannt: Kaiser Friedrich II. verleiht dem Marschall von Pappenheim die Vogtei über zwei Höfe zu Mark. 1545 hat das Stift Wülzburg im Flecken Mark den Getreidezehent auf drei Höfe, so marschalkisch sind. 1610 zinst Mathes Wiedemann von Marck an die Andreaspflege Weißenburg. Auf der Landkarte von Veit Biber von 1726 steht Oberer und Unterer Markhof.[1] Der Extraditionsplan von Dettenheim von 1833 verzeichnet zwei Anwesen mit der Beschriftung Markhof.[2]

Sowohl 150 m nördlich des Markhofes im Augenschaftsfeld (heute Weißenburg-Industriegebiet Süd II) als auch 500 m südlich des Markhofes wurden die Grundmauern von römischen Gutshöfen (villae rusticae) entdeckt.

Westlich des Weilers in Richtung Bahnstrecke befindet sich heute ein größeres Gelände mit Solarzellen.

Der Name Markhof geht auf das mittelhochdeutsche Wort marc zurück, das u. a. Grenze bedeutet (vgl. Markstein für Grenzstein). Der Markhof liegt an der bis 1972 gültigen Grenze zwischen dem Stadtgebiet von Weißenburg und der Gemarkung Dettenheim.

Flurnamen:

In der Dettenheimer Flur liegt der Markeracker, jenseits der Bahnlinie. Markfeld heißen die um den Markhof liegenden Fluren.

In der Weißenburger Gemarkung liegen das Markerfeld als Teil des Augenschaftsfeldes an der Grenze zur Dettenheimer Flur. Die Markergasse ist ein alter Feldweg, der an der Grenze zwischen der Weißenburger und Dettenheimer Flur verläuft. Das Markhoffeld lag in der Weißenburger Flur, aber nahe am Markhof.

Namensvettern

Der Name Markhof ist noch mehrmals zu finden: räumlich am nächsten liegt der Einödhof Markhof in der Gemeinde Huisheim bei Harburg im Nachbarlandkreis Donau-Ries, ferner heißen eine Einöde als Ortsteil von Schmidmühlen in der Oberpfalz so, außerdem ein Weiler als Ortsteil von Rheinfelden in Südbaden, ein Gutshof in Lassee und ein Gestüt in Marchegg - beide in Niederösterreich und ein Vorwerk im Kreis Ratibor in Oberschlesien (poln. Markowiak).

Quellen:

BEIER, Ulf: Von der Höll- zur Paradeisgasse, Straßen- und Wohnstättennamen in Weißenburg, Weißenburger Heimatbücher Band 2, 2. Auflage, Weißenburg 2000, S. 92

BEIER, Ulf: Weißenburger Flurnamenbuch, Weißenburger Heimatbücher Band 4, Weißenburg (1995), S. 43/44 u. S. 417/18; dort auch die Nennung der alten und heutigen Flurnummern und historischer Belege.

MÜLLER, Joachim: Müllers großes deutsches Ortsbuch, 26. Auflage, Wuppertal 1996

KREDEL, Otto und THERFELDER, Franz: Deutsch-fremdsprachiges (fremdsprachig-deutsches) Ortsnamenverzeichnis im Auftrage der Praktischen Abteilung der Deutschen Akadmie in München, München 1931

Österreichischer Amtskalender - Das Lexikon der Behörden und Institutionen, 72. Jahrgang, Wien 2004

STRASSNER, Erich: Historisches Ortsnamenbuch von Bayern, Mittelfranken, Band 2, Land- und Stadtkreis Weißenburg i. Bay., München 1966, S. 37

Fußnoten

Die Weiher und ehemaligen Weiher im Stadtgebiet von Weißenburg (ohne Ortsteile)

Seeweiher

Der wassergefüllte Stadtgraben stammt aus der Zeit der Umwallung der Südstadt im späten 14. Jahrhundert und hieß ursprünglich nur See. Er hatte im Laufe der Zeit unterschiedliche Gestalt, verlandete teilweise und wurde wieder ausgebaggert. Er reichte auch etwa 80 m weiter nach Westen in den heutigen Schießgraben hinein, den er bei Hochwasser auch unter Wasser setzte, ebenso wie die Seewiesen, das ist das Gelände der heutigen Mittel- und Berufsschule. Deshalb wurde später eine Ablassvorrichtung eingebaut. So wurde der See zum Weiher: Einen solchen kann man ablassen – einen See nicht. Der Name dient auch zur Unterscheidung zu den anderen Weihern.

Alter Badeweiher

Dieser mindestens seit 1575 bestehende Weiher diente ursprünglich zum Schafewaschen. 1830 ist er als einziger Badeplatz ausgewiesen – zunächst aber nur für Männer und Kanben. 1877 ist eine bescheidene Bade- und Schwimmanstalt fertig. Ab 1890 haben auch Frauen Zutritt. 1927 baut man sogar einen Sprungturm. 1959/60 wird das Bad durch ein neues Freibad am Kirchweihplatz ersetzt. Das Gelände um den Weiher dient heute als städtischer Campingplatz.

Aumühlweiher

Der Weiher wurde 1981 als Regenrückhaltebecken unterhalb der Aumühle angelegt. Der Stadtbach, der heute ab hier verrohrt ist, fließt durch die Stadt und kommt als Brühlbach kurz vor seiner Mündung in die [Schwäbische Rezat] wieder heraus. Die Aumühle wird bereits 1250 erstmals erwähnt (eine der ältesten Nennungen eines Weißenburger Gebäudes). Ehe der Aumühlweiher angelegt wurde, befand sich hier eine Kleingartenanlage, die in die Nähe der Hohenmühle verlegt wurde. Der Weiher ist im Winter ein beliebter Eislaufplatz.

Erlweiher (Oberer und Mittlerer -)

Die Erlweiher oberhalb des alten Badeweihers haben ihren Namen nach den dort wachsenden Erlen erhalten. Im Winter schnitt man das Eis der Weiher bis weit über die Mitte des 20. Jahrhunderts heraus, um damit das Bier in den Sommerkellern kühl zu lagern. Der vordere Erlweiher wurde ab 1877 zum (Alten) Badeweiher umgestaltet. Der alte Badeweiher und der mittlere Erlweiher sind im Winter beliebte Eisstockplätze.

Forellenweiher

Der Weiher im Starennest wird bereits 1715 Forellen weyer genannt. Er wird mit dem klaren Wasser des Römerbrunnenbaches gespeist und daher von jeher zur Forellenzucht geschätzt. Er sit der kleinere der beiden Weiher und liegt südlich des → Schafweihers.

Habermühlweiher

Oberhalb der Habermühle im Weißenburger Norden, nahe der Umgehungsstraße, liegt der flache Weiher, der ursprünglich der Wasserstandsregelung für das Mühlrad der Habermühle diente.

Auf dieser wurde allerdings der Mühlbetrieb schon um 1900 eingestellt. Die Mühle wird bereits 1594 genannt. Der Name ist vermutlich eine Verkürzung aus Haber-meyers-mühle nach einem ehemaligen Besitzer.

Knollweiher bei der Silbermühle

Der Weiher wird bereits 1459 als Knollwyer bezeichnet und 1513 als Knollenweyer. Er gehört zum Anwesen Silbermühle, liegt gleich vor dem Haupthaus und wird durch die Schwäbische Rezat gespeist. Der Name des Weihers bezieht sich vermutlich auf einen früheren Besitzer Knoll o. ä. Aber auch eine Ableitung von mittelhochdeutsch knoll(e)(= Erdklumpen, Hügel) ist denkbar.

Rohrwiesenweiher

Der Weiher unterhalb der Abzweigung der Straße nach Kehl von der Niederhofner Straße ist erst im Zuge der Flurbereinigung in den 1970er Jahren entstanden und hatte lange keinen Namen. Er dient als Ausgleichsbecken bei Hochwasser des Rohrbaches. Der Name leitet sich von den Wiesen der Umgebung ab, die sich am Rohrbach entlang ziehen. Dieser wiederum hat seinen Namen nach den Schilfrohrkolben.

Schafweiher

Vor dem → Forellenweiher im Starennest gelegen, diente der Weiher zum Schafewaschen, nachdem dies im → Alten Badeweiher nicht mehr erlaubt war.

Siebenbronnenweiher

Der Weiher östlich der Siebenbronnenmühle liegt über dieser und wird aus mehreren starken Quellen gespeist, die aus dem sandigen Boden über der Lettenschicht entspringen. Die Mühle wird 1514 erstmals erwähnt. Der Weiher dürfte im Zusammenhang mit dem Bau der Mühle entstanden sein, deren Wasserrad bis 1945 in Betrieb war.

EHEMALIGE WEIHER

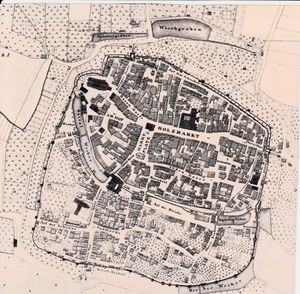

Die nebenstehende Karte zeigt die vielen Weiher im Jahre 1822, die alle - mit Ausnahme des Seeweihers - im Laufe der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgefüllt wurden.

Kipferlingweiher

Der Kipferlingweiher war ein Teil des alten Stadtgrabens vor 1376, ehe die südliche Altstadt ummauert wurde. Der aus der Bachgasse kommende Stadtbach floss an der oberen Stadtmühle entlang in diesen Weiher und über die heutige Wildbadstraße in den → Spitalweiher zur Unteren Stadtmühlgasse. Der Kipferlingweiher wurde 1874 eingefüllt. Sein Name ist nicht eindeutig geklärt. Es könnte sich um eine Benennung nach dem Kupfer und Eisen enthaltenden Wasser handeln, das für das Wildbad von Bedeutung war. Es ist aber auch möglich, dass der Name auf die Bogenform des Weihers zurückgeht, weil er wie ein Kipf ausschaute. Schließlich ist es möglich, dass der Weiher mit Kipfen abgestützt war. Das waren Rungen, wie sie etwa heute noch bei Güterzugwagen, mit denen Holz transportiert wird, zur seitlichen Abstützung verwendet werden. Der westliche Teil des ehem. Weihers ist heute der Parkplatz in der Bortenmachergasse, der östliche ist mit der alten Turnhalle (1877/78) bebaut.

Schottelgraben

Dieser ehem. schmale Weiher im Nordwesten der Weißenburger Altstadt lag zwischen der Nürnberger Straße und dem heutigen Parkhaus nördlich der Schulhausstraße. Der alte Name „Am schotten Graben“ bedeutet „am schmutzigen Graben“ (mittelhochdeutsch schot = schmutzig, durch Herumwälzen wie ein Schwein verunreinigt). Hier wuschen auch die Gerber ihre Felle und die Tuchmacher die Wolle. 1901 wurde er aufgefüllt.

Spitalweiher (Vorderer und Hinterer -)

Vom Spitalturm zog sich entlang der ältesten Stadtmauer nach Nordwesten ein Weiher auf dem Gelände der heutigen „Spitalanlage“ bei der Unteren Stadtmühlgasse. Der Name bezieht sich auf die ehemaligen Wirtschaftsgebäude der Spitalstiftung (heute Kaufhaus Steingass bis CVJM-Heim). Da die Abwasser der Altstadt in diesen Weiher flossen, war das nicht nur hässlich und roch – vor allem im Sommer – unangenehm, sondern war auch unhygienisch, sodass 1858 der vordere (das ist der östliche) Spitalweiher eingefüllt wurde und 1887 der hintere.

Wäschgraben

Der bereits 1504 genannte Wäschgraben erstreckte sich von der Nürnberger Straße bis etwa zu den Häusern Nördliche Ringstraße 21. Er war der größte Weißenburger Weiher und diente zum Wäschewaschen. Weil er künstlich angelegt war, also gegraben war, hieß er Wäschgraben. Er wurde in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in zwei Schritten aufgefüllt und der westliche Teil in eine Grünanlage verwandelt.

Wied

Der Straßenname Auf der Wied erinnert an die ehemalige Pferdeschwemme beim heutigen Koppbrunnen. Sie wurde 1866 eingefüllt. Danach wurden die Pferde im Wäschgraben getränkt. Der Name Wied (auch Weed oder Wette) leitet sich von waten ab, wenn die Pferde ins Wasser stiegen.

Im 19. Jahrhundert gab es im westlichen Wallgraben beim Scheibleinsturm das Entenweiherlein, einen kleinen Teich, der gerne von Enten aufgesucht wurde.

Quellen:

Näheres und historische Aufnahmen (z. B. vom Kipferlingweiher, Seeweiher, Wäschgraben u. a.) in

BEIER, Ulf: Von der Höll- zur Paradeisgsasse; Straßen- und Wohnstättennamen in Weißenburg, 2. Auflage, Weißenburg 2000, Teil I und II und

BEIER, Ulf: Weißenburger Flurnamenbuch; Vom Galgenberg ins Himmelreich; Weißenburg (1995)

Skizze über die Veränderungen der Weiher bei NEUMANN, Werner: Bauliche Veränderungen an der Stadtmauer Weißenburgs im 19. Jahrhundert, gedrucktes Skriptum, Weißenburg 1989, S. 13